アルコールチェッカーを使って、数値を確認するのは、業務前であれば当然のこと。

特に、前日に飲酒をしてしまった人は必ず実施しなくてはいけません。

飲酒運転は厳罰化されているため、ついうっかりでは済まされないのです。

アルコール検知器を使うと、アルコールを飲んでいないのに数値が出る人、反応が出る人がいます。

それはもしかしたら、アルコールチェッカーの測定精度の問題かもしれません。

そこで今回は、アルコールチェッカーの数値の見方、酒気帯び運転の基準値について確認し、アルコールチェッカーで正しく測定する方法についてご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

目次 / このページでわかること

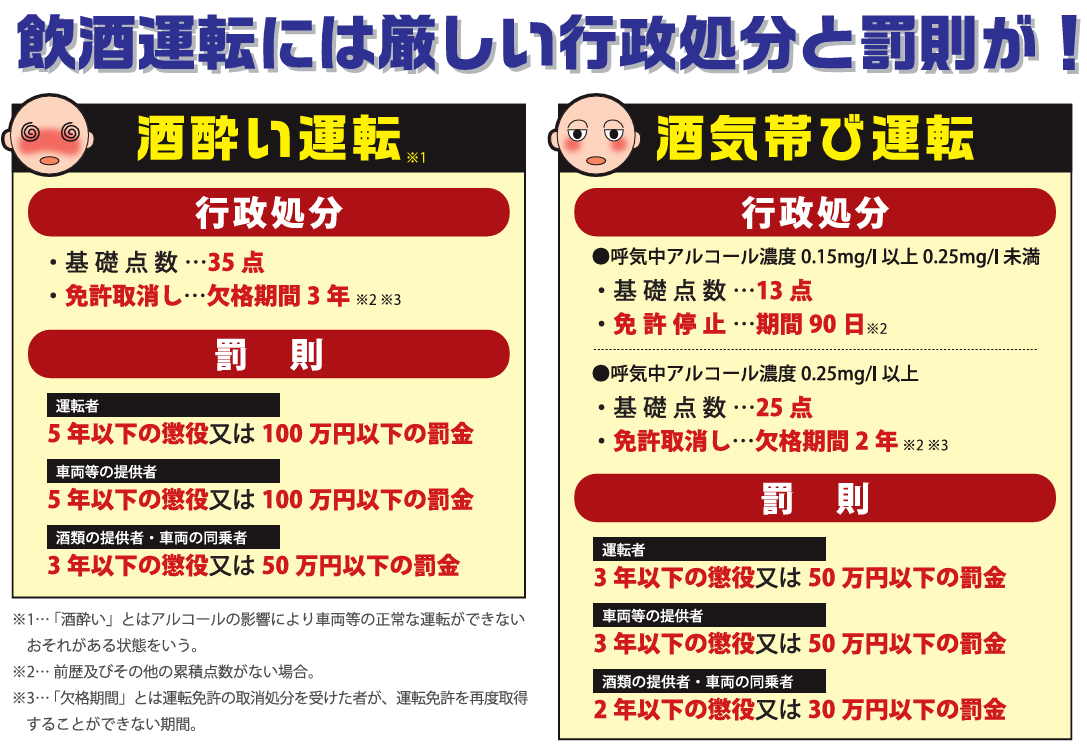

飲酒運転に課せられる行政処分や罰則とは

飲酒運転には、厳しい行政処分と罰則が科せられます。

行政処分の対象となるのは、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」です。

酒気帯び運転は基準値以上のアルコールを保有した状態で運転することです。

一方で酒酔い運転はアルコールを摂取して、正常な運転ができない状態で運転することです。つまり、アルコール濃度の数値は関係ありません。

それぞれに課せられる行政処分や罰則を以下にまとめました。

①飲酒運転による行政処分

酒気帯び運転での行政処分

飲酒運転に対する行政処分は、運転者の呼気中アルコール濃度や運転状態に応じて明確に区分され、それぞれに厳格な取り扱いがなされています。

呼気中のアルコール濃度の基準値に応じて、罰金や免許停止、重大な場合には免許取消処分が科されます。

呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満であれば、違反点数13点が加算され、免許停止期間は通常90日間です。これは初犯でかつ過去に違反歴がないケースを想定した措置であり、違反回数が多い場合や他の違反と重複する場合はさらに厳しくなります。

「0.15mg/L〜0.25mg/L」の場合:

・基礎点数(違反点数)13点

・免許停止90日(前歴・累積点数がない場合)

呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上の場合は、25点の違反点数が課され、運転免許は即時取り消される上、欠格期間は2年間となります。このような段階的な行政処分は、飲酒の度合いやリスクに応じて適切に運用されることが重要です。

「0.25mg/L以上」の場合:

・基礎点数(違反点数)25点

・免許取消し、欠格期間2年

酒酔い運転での行政処分

酒酔い運転は数値基準に依らず、運転者の正常な運転能力の有無が評価されます。

ここでは35点の違反点数が付され、免許取消しとともに欠格期間が3年間設けられます。

酒酔い運転と判断されると、免許の再取得まで長期間にわたる制限が課されるため、社会的にも非常に重い処分です。

・基礎点数 35点

・免許取消し 欠格期間3年(※2,3)

(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合

(※3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

②飲酒運転による罰則

酒気帯び運転での罰則

酒気帯び運転は、法律で定められた呼気中のアルコール濃度が一定の基準を超えた場合に適用されます。

この基準値を超えて運転を行うと、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。加えて、違反点数や免許の停止・取消しといった行政処分も伴います。

罰則は違反の程度や累積状況によって変動し、再犯の場合はより厳しい処分が課されるため注意が必要です。

飲酒運転の防止は社会的責任でもあり、厳格な取り締まりが行われています。

酒酔い運転での罰則

酒酔い運転が確認されると、その影響は非常に深刻であり、大多数のケースで即座に免許取消し処分が下されます。また、刑事罰として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

飲酒有無別の死亡事故率を見ると、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの約6.1倍と極めて高く、飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が高いことが分かります。

出典:警察庁

やはり飲酒運転は本人の「しない」という強い意志と、周囲の「させない」という声掛けや仕組みづくりが大切だとわかります。

法的な規制や新たなシステムの導入を通じて、さらなる飲酒運転防止対策が進められています。

企業においても、従業員の飲酒運転防止は重要な責任であるため、しっかりとした管理体制を整える必要があります。

アルコールチェッカーの数値の見方を理解していますか?

飲酒運転のリスクを低減するためには、アルコールチェッカーの数値を正しく理解することが重要です。

アルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を測定し、その結果を数値として表示します。一般的には、呼気1リットル中のアルコール濃度をミリグラム単位で表示し、0.15mg/L以上の場合は酒気帯び運転と見なされます。

これは法律で定められた基準であり、特に運転業務を行う事業者にとっては、確実に把握しておくべき重要なポイントです。誤解されやすいのは、数値が基準値を下回っていても、アルコールに影響を受けた状態である可能性があるということです。

たとえば、アルコール濃度が基準値未満でも、運転者の状態が酔っている場合は酒酔い運転として扱われることがあります。

したがって、アルコールチェッカーの数値だけでなく、運転者の様子もよく観察する必要があります。

さらに、アルコールチェッカーの精度や信頼性も見逃せない要素です。

使用する際には、燃料電池式の確かな測定ができる機器を選び、定期的な点検や校正を行うこと。誤検知の多い半導体式の検知器は避けましょう。

このように、アルコールチェッカーの数値を正確に理解することは、安全運転を確保するために欠かせない要素だと言えるでしょう。

アルコール検知器の種類の違いと選び方を解説!マウスピース式、ストロー式、吹きかけ式の違いは?

アルコールチェッカーの数値基準とは?

アルコールチェッカーの数値は、呼気中アルコール濃度を示しています。

この数値に基づき、酒気帯び運転や酒酔い運転と判断される基準が定められています。

具体的には、酒気帯び運転は0.15mg/L以上のアルコール濃度であり、0.25mg/Lを超えるとより厳しい罰則が科せられます。

一方、酒酔い運転はアルコール濃度に関係なく、運転者が正常な運転ができない状態を指します。

飲酒していないのに検知?

飲酒していないにも関わらず、アルコールを検知してしまうことがあります。このような誤検知が発生する原因として、口内にアルコール成分を含む食品や飲料の摂取、一部の口腔ケア製品の使用などが挙げられます。

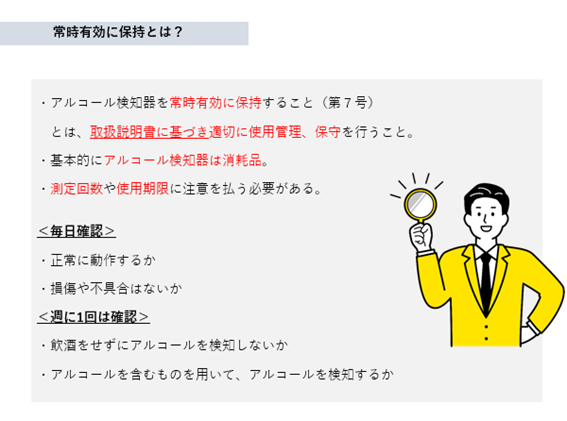

さらに、アルコールチェッカーは使用前の点検やメンテナンスが重要で、これを怠ると測定結果が不正確になる可能性もあります。法改正により、2023年12月からはアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが義務化され、アルコール検知器の常時有効に保持が必須です。

アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があります。

このため、検知器の取扱説明書に基づき適切に使用し、管理保守するとともに、定期的に故障の有無を確認して故障がないものを使用しなければなりません。

また、アルコール検知器には使用期間や使用回数制限がありますのでメンテナンスや買い替えを行う必要があります。使用回数や期限を超えたまま使用はできませんので、注意してください。

このように、アルコールチェッカーの正しい運用は安全運転の確保に欠かせない要素であり、事業者や個人がその重要性を理解し、対策を講じることが求められます。

アルコールチェッカー数値の誤差が生じる原因とは?

アルコールチェッカーの数値に誤差が生じる原因は多岐にわたります。

まず、センサーの種類や機器の精度によって測定の正確さが異なります。

さらに、測定時の呼気の吹きかけ方や口内の状態も影響します。

例えば、口内に残った飲食物やアルコール成分が数値を高めることがあります。

また、体調や体質の違いによって代謝速度が異なり、同じ量のアルコール摂取でも数値に差が出ることもあります。

環境要因も無視できず、温度や湿度が測定に影響を与える場合があるため注意が必要です。

これらの要素が絡み合うことで、実際のアルコール濃度と測定値にズレが発生しやすくなります。

アルコール検知器が誤反応?ケトン体に対する反応を抑制する方法

原則対面でアルコールチェックは実行

アルコールチェックの際の対面確認は非常に重要です。

それでは、なぜこれが必要なのでしょうか?

信頼性の確保

対面でのチェックはアルコール検知器の正確さや結果の信頼性を保証します。アルコール検知器は必ず定期的なメンテナンスが必要であり、対面確認を通じてその状態もチェックすることができます。

なりすまし防止

直接本人を目の前にしての確認は、他の人が代わりにチェックを受ける、なりすましを防ぎます。また、運転者の顔色や声の調子を目視で確認することで、アルコールの影響を受けているかどうかの判断にも役立ちます。

即時のフィードバックと情報伝達

対面だからこそ、疑問や不安が即座に解消され、再測定や対応も迅速に行えます。さらに、運転前後のチェックを行うことで、運転中の飲酒の有無を確認することができ、従業員の安全を守ることができます。このように、対面確認はアルコールチェックの効果を高め、安心できる運転環境を作る上で欠かせない要素なのです。アルコールチェック以外にも、運転手の精神状態や健康状態なども含め、コミュニケーションとしての場としての対面での確認の必要もあります。

二日酔いの注意

日常の中で、ごく普通に飲酒を楽しむことは多いでしょう。しかし、アルコールの分解速度や次の日の体調について、きちんと理解しておくことが重要です。

アルコール分解の目安

アルコールは体内で徐々に分解されるため、飲酒後すぐには全てが消失しないことを理解することが大切です。特に、量や種類によってその速度は変わります。具体的には、NPO法人「ASK」の調査によると、ビール1本(500ml)を飲んだ後のアルコールを完全に分解するのには約4~5時間の時間が必要とされています。

アルコールの分解と睡眠

また、多くの人が認識していない点として、睡眠中のアルコールの分解速度が通常より遅くなるという事実があります。これは、寝ている間に体の代謝が低下し、アルコールの分解速度が落ちるためです。このため、夜に多くのアルコールを摂取した場合、翌朝、予想以上に体内にアルコールが残っている可能性があります。

このような理由から、飲酒をする際には十分な時間を置いてから運転するなど、次の日の予定や行動を考慮した上で計画的に飲酒を楽しむことがおすすめです。

自分自身の飲酒量を意識し、責任ある行動を心がけることが求められます。飲酒時には、自身の健康や安全だけでなく、他者の安全も守るための配慮を忘れないようにしましょう。

企業においても飲酒運転にならないように、アルコールチェッカーで数値を確認したり、目視をしたりすることが重要です。

特にお酒に強い人は、本人に自覚がなくても、体内にアルコールが残っていることも考えられます。微量であっても、アルコールチェッカーで数値が出ては言い逃れできません。

・大丈夫だと思っていた

・酔っている感じもなく、元気だから心配ない

といった、本人の言動や様子だけでは安全が担保されないので、アルコールチェッカーでの検査はしっかり行いましょう。

まずはアルコールチェッカーでの数値確認を行い、運転前後の適切な締めの行動を取ることが求められます。特に、2023年12月から義務化されたアルコールチェックにおいては、確認を怠ることが法令違反となり、企業や個人に対する厳しい罰則が適用される可能性があるため、十分な注意が必要です。

また、対面での確認を通じて、運転者の顔色や声の調子を目視で確認することで、より安全性を高めることができるでしょう。

このように、アルコールチェックを徹底することで、企業内での飲酒運転リスクを大幅に減少させることが可能となります。

アルコールチェッカーで正しく数値測定する方法

アルコールチェッカーは、飲酒後のアルコール濃度を測定するための便利な道具として多くの場面で活用されています。

しかし、正確な数値結果を得るためには、アルコールチェッカーを正しく使わなくてはなりません。

以下の方法を参考に、正確かつ安全な測定を心がけましょう。

うがいをしてから測定する

アルコールチェッカーを利用した測定は、日常的に飲酒後のアルコール濃度を知るための有効な手段として多くの人々に利用されています。

しかし、測定の正確性は様々な要因に影響を受ける可能性があります。

その中で、特に注目したいのが「うがい」の有無です。

正しく測定するためには、「水」でうがいをしてからアルコールチェックをするのを強くおすすめします。

なぜなら、飲酒後すぐの測定は口腔内に残るアルコールによって誤った値が示されることがあるからです。水でうがいをすることにより、口の中のアルコールを洗い流すことができ、より正確な測定が期待できます。

また、うがい薬を使用する場合、その成分がアルコールチェッカーに誤反応を引き起こす可能性があります。したがって、うがい薬ではなく水でうがいをすることを特に推奨します。

さらに、口内に食べ物や飲み物が残っていると、誤検知の原因になり得るため注意が必要です。

特に、飴やガム、スナック菓子などは清涼剤や香料を含んでいることが多く、これらが影響を与える可能性があります。

そのため、飲酒前後の食事内容にも留意し、測定を行う際には、口腔内に残る食べ物を取り除くことが重要です。

正確なアルコール濃度の測定は、飲酒後の自身の状態を正確に知る上で非常に重要です。

測定を行う際には、水でのうがいを忘れずに、そしてうがい薬の使用は避けるよう心がけましょう。

アルコールを含む可能性がある食品を摂取しない

多くの人々がアルコールの摂取を意識しているのは、ビールやウィスキー、ワインなどの明確なアルコール飲料を摂取する際だけかもしれません。

しかし、日常的に摂取するさまざまな食品や飲料に、予想以上に微量のアルコールが含まれている場合があります。

例えば、ノンアルコールビールはその名の通りアルコールを含まないと広く知られていますが、完全にアルコール分がゼロであるわけではなく、微量のアルコールが含まれていることがあるのです。

また、チョコレートや一部の栄養ドリンクにも、製造過程で微量のアルコールが混入する場合があります。

さらに、我々の食生活の中で欠かせないキムチや味噌汁などの発酵食品は、発酵の過程で微量のアルコールが生成されることがあります。

このような食品を摂取した後にアルコールチェッカーを用いて測定すると、意外と高い数値が表示される場合もあるのです。

これらの食品や飲料を摂取しても、体感として酔っ払うことはほとんどありませんが、アルコール濃度を正確に測定したい場合や、厳格なアルコール摂取制限がある場面では、これらの食品や飲料の摂取に注意が必要です。

アルコール検知器が誤反応?ケトン体に対する反応を抑制する方法

測定前の飲食を避ける

アルコール濃度の測定は、飲酒した後の自身の状態を知る重要なツールとなります。

しかし、正確な数値を得るためには、一定の注意点が必要です。

その中でも、特に大切なのが「測定前の飲食を避ける」というポイントです。

食後20分から30分ほどの時間をあけてから測定を行うのがベストです。この待ち時間が、正確なアルコール値を測定するためのキーとなります。

正しい知識と方法でアルコールチェッカーを使用することで、安全な運転生活をサポートすることができます。

飲酒後の行動を決める前に、正確なアルコール濃度を知るための注意点を心がけて、安全運転を継続しましょう。

検知器に息をしっかり吹きかける

アルコールの影響は私たちの身体に多面的に作用しますが、具体的にどれだけの影響があるのかを知る手段としてアルコールチェッカーが利用されます。

このツールは非常に便利ですが、使用方法を間違えると正確な数値を得ることができません。

アルコールチェッカーは、吹きかけた息の中のアルコール分子を検知して数値化することです。

ですので、しっかりとした息を吹きかけることが、正確な測定の鍵となります。

浅い呼吸や短い時間での吹きかけでは、検知器が正確にアルコール濃度を読み取ることが難しくなります。そのため、測定時には、深く息を吸い、検知器のノズル部分にゆっくりと、しかし確実に息を吹きかけることが必要です。

また、検知器の使用前には、取扱説明書をよく読み、推奨される使用方法や注意点を確認することも忘れずに行いましょう。

正しい方法でアルコールチェッカーを使用することで、飲酒後の自身の状態を正確に把握することができます。

アルコールチェッカーの数値が基準値以下でも注意すべき点

アルコールチェッカーは、飲酒後のアルコール濃度を簡単に知ることができる便利な機器です。

しかし、その数値が法的な基準値を下回っていたとしても、安心して運転することは避けるべきです。

以下にその理由と注意すべき点を挙げてみましょう。

機器の誤作動や故障

アルコールチェッカーも電子機器の一つです。

長時間の使用や継続的な摩耗により、誤作動や故障が起こる場合が考えられます。

数値が表示されていても、その信頼性を過信はしてはなりません。

体調や体質による個人差

同じ量のアルコールを摂取しても、吸収の仕方や分解速度は人それぞれ異なります。

数値が基準値を下回っていても、身体に残っているアルコールの影響で運転能力が低下している可能性があります。

アルコールチェックの対面義務

アルコールチェックは、原則として対面で行うことが義務付けられています。

これは、数値だけではなく、その人の様子や振る舞い、話し方などからもアルコールの影響を判断するためです。

他の症状や反応の確認

数値の確認だけでなく、目の充血や手の震え、話し言葉に滑りなど、アルコールの影響を示す他の症状も確認することが重要です。

最後に、アルコールを摂取した後の運転はリスクが伴います。

法的な基準値を下回っていても、自身の体調や状態を確認し、無理な運転を避けるよう心掛けましょう。

まとめ

飲酒運転の行政処分や罰則の厳しさ、それにともなうアルコール検知器の精度の重要性などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

法律の厳罰化により、飲酒運転の件数は減少していますが、まだまだ0にはなっていません。

ちょっとした気の緩みや過信から、大事故につながってしまう怖さがあります。

そのため、精度の高いアルコールチェッカーで正しく数値を測定し、客観的に「運転しても大丈夫」という状況を作り上げることが大切です。

アルコール検知器の利用は、酒気帯び運転を許さない、という風土を築くためのわかりやすい仕組みです。

そして、こういった取り組みは従業員やその家族、周囲の人々を守り、同時に企業価値を上昇させます。

そんな企業様の前向きな取り組みを、弊社はサポートしています。

アルコールチェッカーに関するご相談をお待ちしております。