筆者紹介

いのともみ

元警察官ライター

2023年まで都内警察署で勤務。在職中は交通部門で働いた経験が10年近くあり、退職後はWebライターとして飲酒運転防止、安全運転教育などの執筆をおこなっている。

交通事故の中でもやりきれない気持ちになるのが、子供が被害者になってしまう交通事故。

残念なことに、子供が犠牲者となる交通死亡事故は毎年発生しています。

筆者も子育てママの一人。子供には今日も明日もその先も、ずっと健やかにあってほしいと心から願います。

尊い子供達の命が交通事故で奪われることのないよう、「子供を守るためにできること」を一緒に考えてみませんか。

このコラムをきっかけにして、子供にとっての交通安全とはなにか親子で話し合う機会をつくってみて下さいね。

目次 / このページでわかること

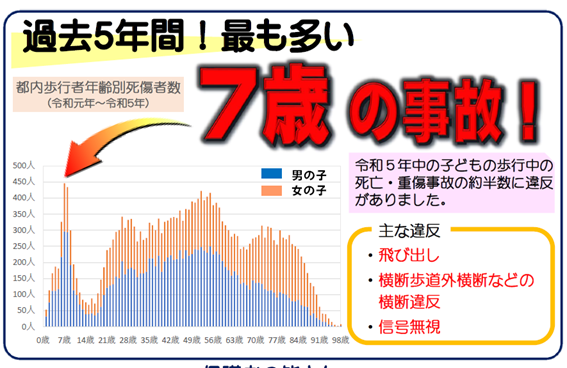

子供の交通事故は7歳が最多!子供に多い3つの事故原因を解説

子供の交通事故が5年連続最多となっている年齢は、7歳。

ちょうど小学校1年生を迎える年齢です。

小学校にあがると保護者の送り迎えがなくなり、自分自身で登下校するようになりますね。

登校班やスクールバスなど学校によって違いはありますが、小学校入学を境に親の手を少し離れることになるご家庭が多いかと思います。

これまで保護者の方と歩いていた道を一人で歩くときに、横断歩道でないところを渡ってしまう「横断歩道外横断」や「信号無視」、「飛び出し」などが原因で交通事故にあってしまうお子様が多いのが特徴です。

そこで幼児や小学校低学年のお子様の交通事故防止をテーマに、まずは3つの原因と対策について解説してみましょう。

小さなお子様のいるご家庭でとくに注意してほしいポイントを記載しますので、ご自身にあてはめながら確認してみて下さいね。

子供の交通事故原因① 【横断歩道外横断】

横断歩道でないところを渡ってしまう「横断歩道外横断」。

原因は、保護者の方が横断歩道でないところを渡ってしまう姿を見せていることです。

「子供は親の姿を見て育つ」とよく言いますが、普段の生活習慣や歩く道はまさにその通り。

親や保護者が道路をひょいっと渡る姿を見ていると、子供は「ここはこうやって通るんだな」と無意識に学習してしまいます。

大人は道路を渡る時は必ず左右の確認をしていますが、子供に安全確認している姿は伝わっていません。

そうして培われた習慣で、安全確認が十分にできていないまま大人と同じようにひょいっと道路を横断してしまうのです。

だからこそ、大人が普段から交通ルールを守ることがとても大切。

我が家でも子供が生まれた時からの絶対ルールとして、「子供の前では必ず横断歩道を渡る」ことを鉄則としています。

横断歩道まで回り道することになるので、正直めんどうくさい。それでも夫に協力してもらって今も守り続けています。

しかし、横断歩道を渡ることに関して徹底してきた我が家でも、5歳の我が子が道路に飛び出しそうになるヒヤリハットシーンに何度も直面しているのが現実。

猪突猛進型の子供に「危ない」を伝えることの難しさと大切さを実感する毎日です。

【対策】

これまで子供の前で道路を渡っていたな…と身に覚えがある方は、今日から横断歩道を渡るように気を付けてみて下さい。

そして子供と一緒の時は、わざとらしいほどはっきりと「横断歩道まで行かなくちゃ!」と声に出して横断歩道へ向かい、渡る前にはわざとらしく指さしをしながら「みぎ、ひだり、みぎ」と安全確認をするのがおすすめです。

繰り返すうちに、子供も一緒に声を出してくれるようになりますよ。

子供の交通事故原因② 【信号無視】

信号無視も子供の交通事故に多くみられる要因です。

子供が信号無視をしてしまう原因は2つ。

1つ目は、よそ見をしている・慌てている・影になって見えないなどの理由から、信号そのものに気が付かない・信号を見ていないなどパターンです。

子供が信号そのものを見落とさないよう、普段使う自宅周辺の道路は親子で信号チェックをしておくのがよいでしょう。

2つ目は、先ほどの横断歩道外横断と同じで「親が無意識に信号無視している姿を見せてしまっている」ことが大きな原因で、赤信号を認識していながら飛び出してしまうパターン。

うちの家庭ではそんなこと…と言いたくなるかもしれませんね。

そこで筆者が過去に警察官として勤務していたころの経験談をご紹介します。

筆者は幼稚園や保育園で、子供達へ向けた安全教育を行っていました。

歩行者用信号について教えていると、「赤信号はとまれ」のくだりで必ず子供から声があがるのです。

「このまえね、パパ(ママ)が赤でわたってたよー」という子供からの純粋無垢なリーク情報。

悲しいかな、このリーク発生確率は100パーセントです。

続いて「青信号がチカチカ点滅していたら、どうしますか」と聞くと子供はなんと答えるか。

これも100パーセントの確率で、「めっちゃ、はしる!」と答えてくれます。

おそらく普段の生活で、保護者の方に「信号変わるよ、急いで!走って!」と急かされているのでしょうね。

どちらの答えも、お巡りさんとしては「うーん」とうなりたくなる言葉です。

答えてくれた子が落ち込まないようやんわり訂正しつつ安全教育をしていましたが、子供にとって周囲の大人の行動が正解になることを毎度実感した出来事です。

ここで青の点滅信号について簡単に解説。

もうすぐ横断歩道を渡り終わりそうな場面で点滅した場合は「速足で渡り切る」が正解ですが、点滅を見てから走って横断歩道に進入することは大変危険です。

点滅信号になったら、渡ってしまいたい気持ちをぐっとこらえ次の青信号を待ちましょう。

渡り切る場面でも「走る」のではなく「速足」が大切。

子供にとって「走る」ことは転ぶ危険が高くなる行為です。

横断歩道上で転倒してしまうのはとても危険ですから、渡っている最中に点滅しても走らずに速足で進むようにして下さい。

【対策】

青の点滅信号の正解が「めっちゃ走る!」だと思っている大人の方は、今すぐ認識をアップデートしましょう。

もどかしいかと思いますが、今日からは「次の青信号を待つ」ことを習慣にして、子供に伝えて下さい。

そして赤信号を渡ることは絶対にNGです。

子供でも大人でもダメなものはダメ。車が来ていないから、という応用技はありませんよ。

子供の交通事故原因③ 【飛び出し】

自動車教習所のシミュレーター運転などで、必ず登場する「子供の道路への飛び出し」。

免許保有者の方なら教習所で習った記憶があるのではないでしょうか。

昔も今も、子供の交通事故の発生原因として多いのが飛び出し事故です。

子供の「考える前に身体が動く」「視野が狭くなりがち」といった行動特性が、道路への飛び出しを引き起こしてしまうのです。

実際によくある事故事例は、「友達が道路の向こうで呼んでいる」「先に行った親を追いかける」といった場面によく起きています。

友達や親を追いかける場面では極端に視野が狭くなるので、いつもは守れる赤信号で横断歩道を飛び出してしまうこともあります。

【対策】

子供には基本的な交通ルールを教えるだけでなく、具体的に「こういう時はどうする?」と問いかけながら、イレギュラーな場面でも飛び出さないことや信号を守ることを伝えましょう。

「赤信号はとまる!」と子供が答えた後に、「でもお友達がお腹痛いよーって呼んでるよ、赤信号でも早く行ったほうがいいんじゃない?どうする?」ともう一度問いかけてみて下さい。

子供は迷って「じゃあ渡る…」と答えるかも。

そこで「それでも渡っちゃダメだよ」と伝えると、印象に残るのでとても効果的です。

そして親を追いかけて飛び出すことがないよう、外出時はお子さんから目を離さないようにして下さいね。

子供に交通安全を伝える方法は?親子で作ろう「危険マップ」

ここまで幼い子供が交通事故にあう3つの危険についてお伝えしてきました。

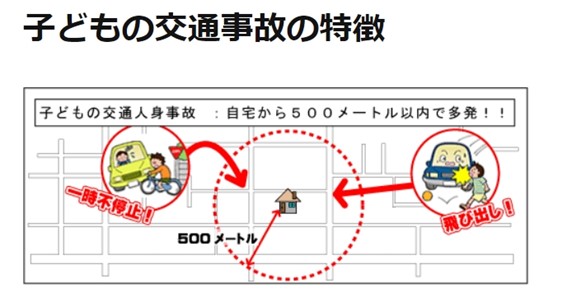

子供の交通事故は、自宅から500メートル以内の範囲で発生しやすいことが特徴のひとつです。

これは子供が自分一人で移動する生活圏内がとても限られているから。

小さなお子様がいるご家庭では、自宅の周辺の中でも子供のよく使う道や使うと予測できる道を把握しましょう。

学校への登下校道、いつも通う習い事への道、近くのコンビニへの道…。

これらの「いつもの道」が要注意です。

子供にとっても慣れた道なので緊張感がなくなり、飛び出しなどの危険行動も発生しやすくなります。

そこで、是非実践してほしいのが親子で一緒に行う道路の安全確認です。

学校では生活授業の一環で「地域の地図」や「お店マップ」などを子供自身に作らせることがありますが、同じように「危険マップ」を作成してみて下さい。

以下で作成手順を簡単にご説明しますので参考にして下さいね。

手順①

まず親子で一緒によく使う道を歩き、危険な場所を細かくチェックしましょう。

この時大切なことは、「親が子供の目線で見ること」です。

例えば「見通しの悪い交差点」はどうでしょう。

一言でいうのは簡単ですが、どのくらい見通しが悪くてなにが危険なのかは場所によって様々ですし、大人の目線で見るか子供の目線で見るかによっても見え方は変わります。

「信号のある交差点」も同じように確認して下さい。

大人の目線からはなんなく見える信号機も、子供の目線から見るとガードレールのかげになって見えにくいかもしれません。

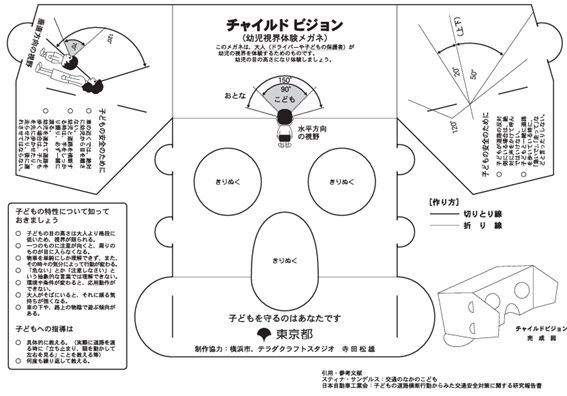

また、子供の視野は大人よりも狭く、見えている範囲はとても狭いです。

子供の視界を体験できる「チャイルドビジョン(幼児視界体験メガネ)」などを利用して、大人が子供の視界を意識するようにしましょう。

印刷して折り紙のように作成するだけなので、とても簡単ですよ。

東京都版チャイルドビジョン(幼児視界体験メガネ)|乳幼児の事故防止と災害対策|東京都福祉局

手順②

危険な場所を発見したら、どうすればいいかその場で具体的に考えましょう。

親が子供に問いかけながら、なるべく子供が考え答えられるようにすると効果的です。

例えば信号のある交差点なら、「信号が赤だったらどこで待つ?」「青になったらすぐに渡っていいのかな?」「青でも曲がってくる車がいるかもしれないよ、どうする?」などが良いと思います。

「考えて自分で出した答えを親が認めてくれる」という、子供にとっての成功体験にもつながりますので、いきなり答えを教えるのではなく子供と一緒に考えてみて下さいね。

手順③

家に帰ったら、「危険マップ」を作成してみましょう。

子供がその場限りで忘れてしまうことがないよう、飾っておけるような危険マップを作成してみましょう。

工作の延長の気持ちで親子楽しく、今日の発見を記録してみて下さいね。

完成したら見やすいところに貼って、忘れないように時々確認するようにして下さい。

子供は一度で覚えられない!繰り返し伝えることが大切です

子供にとって「これはダメ」という禁止事項を覚えることは、楽しい遊びを覚えるよりもずっと難しいこと。

そして交通安全に関する約束ごとは、「〇〇はダメ」という禁止事項ばかりです。

何度も繰り返し伝えなければ、子供にとっての習慣にできないということを忘れてはいけません。

先述した危険マップ作成などの楽しめる方法で「一緒に確認する」ことがスタート地点。

その後に継続して「繰り返し伝える」ことが最も大切です。

何度も何度も、繰り返し繰り返し伝えて下さい。

根気強く、粘り強く伝えて続けて下さい。

そして、周囲の大人は自分がよく見られていることを自覚して、お手本になれるような行動をしましょう。

子供に「今日は一緒だから特別だよ、いつもはダメだよ」の注意は通用しないと考えて下さい。

子供に真似されたくないことは、自分もしない。

大切な子供の命がかかっていると思えば、面倒くさいことも大切なことだと思えてきます。

大切な子供が事故にあってから後悔しても、もう遅いのです。

子供の命を守るために今できること、毎日の中でひとつずつ実践してみませんか。

今日の笑顔が明日も明後日もその先も、ずっと続くことを心から願っています。