筆者紹介

いのともみ

元警察官ライター

2023年まで都内警察署で勤務。在職中は交通部門で働いた経験が10年近くあり、退職後はWebライターとして飲酒運転防止、安全運転教育などの執筆をおこなっている。

目次 / このページでわかること

高齢者の交通事故は社会問題です

高齢者が関与する交通事故は非常に多く、昨今ではよくニュースにも取り上げられていますね。

高齢者が被害者になるパターンと、高齢ドライバーが事故を起こしてしまうパターン。

どちらも発生件数が多く、少子高齢化の進む日本において高齢者の交通事故防止は重大な社会課題といえるでしょう。

今回コラムでは、高齢者が被害者になるパターンと高齢ドライバーが事故を起こしてしまうパターンの2つに分け、特徴と対策を解説しますので是非ご一読下さい。

高齢者が被害に!交通人身事故による死者は高齢者がダントツです

まずは高齢者が被害者になってしまう場合について考えてみましょう。

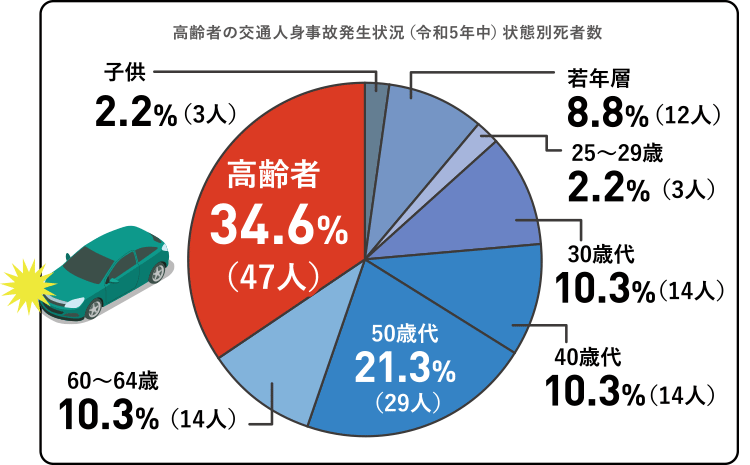

令和5年中の都内交通人身事故での死者うち、65歳以上の高齢者の割合は約34%です。

そして60歳以上の方もあわせて考えると、なんと全体の約45%という高い割合で60歳以上の方が被害に遭っていることがわかります。

高齢者が被害に遭う交通人身事故には特徴があります。

以下でその特徴と対策を解説してみましょう。

高齢者事故の特徴

高齢者事故の特徴 ①【歩行中の事故が半数以上を占める】

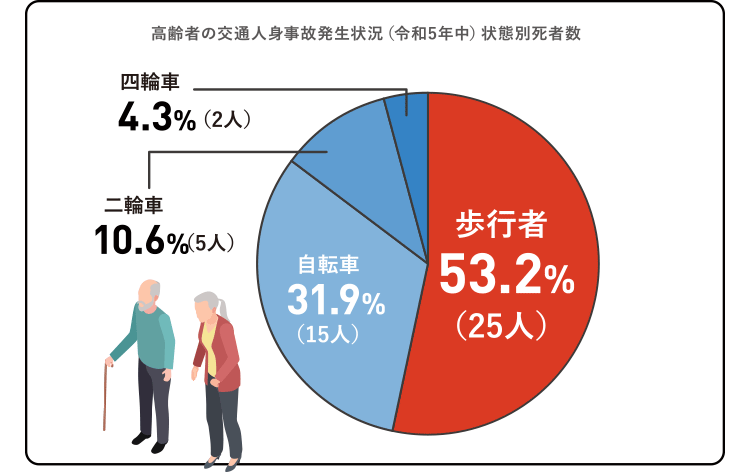

高齢者事故の特徴としてまず挙げられるのは、高齢者の交通死亡事故の多くが歩行中に発生していることです。

自宅近くを移動している際の事故が圧倒的多数で、被害の半数以上を占めるのは歩行者。次いで被害が多いのは自転車です。

高齢者交通事故の多くは自宅から半径500メートルの範囲で発生していることからも、慣れた道が最も要注意であることがわかります。

【対策】

いつもの道ほど要注意。「ちょっとそこまで」が一番の危険地帯です。

「車が止まってくれる」と思わずに、しっかりと自分の目で確認するようにしてください。

いつも大丈夫だから、今日も大丈夫とは限りません。

自分の命を守るのは自分自身と自覚して、車の前を通過したり脇をすり抜けたりしないようにしましょう。

高齢者事故の特徴②【「高齢者の交通違反あり」が60%】

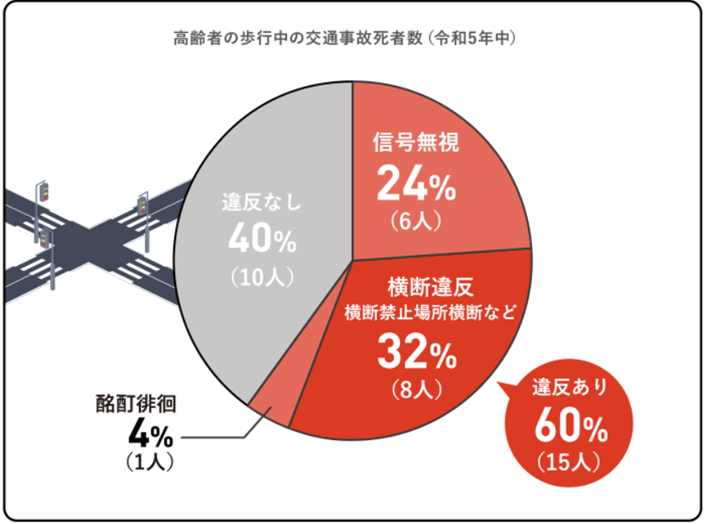

高齢者の歩行中事故のうち、なんと高齢者の交通違反率が60%を占めています。

信号無視や横断禁止場所の横断など、車を運転するドライバー側から見ると「まさか横断すると思わなかった」と言えるような事故が多いのが特徴でしょう。

【対策】

歩行中の交通ルール、しっかり守れていますか?

車が来ていないからと赤信号を渡る・横断歩道まで行くのがおっくうで道路を渡るなどの行為は、立派な交通違反です。

歩くスピードが遅くなっているのに若い頃の感覚で道路横断をしてしまうと、気が付くと目の前に車が迫ってきていたということになりかねません。

加齢を認めるのは心苦しいかと思いますが、動体視力の低下や歩行速度の低下などを受け入れ、今の自分にとって安全な道の歩き方をしましょう。

また、横断禁止場所の標識がある道路を横断することも大変危険です。絶対に渡らないようにして下さい。

横断歩道を渡る・信号を守るなどの基本的な交通ルールをしっかり守ること、ご自身の身体の現状を知って受け入れることが大切ですね。

そして焦らずにゆっくりと歩けるように、時間にゆとりを持つよう心掛けましょう。

高齢者事故の特徴③ 【夕暮れ・夜間は反射材を!】

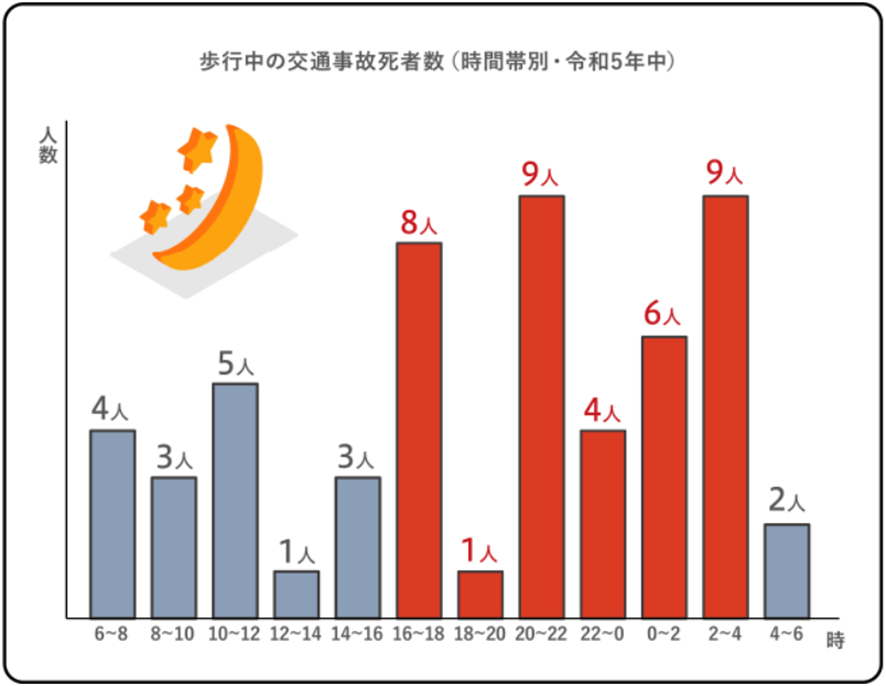

最後は発生時間帯に注目してみましょう。

16時から4時までの時間帯、つまり夕暮れと夜間に多く発生しているのが特徴です。

古来より昼と夜が移り変わる夕方の黄昏時は、「逢魔時(おうまがとき)」「大過時(おおまがとき)」と呼ばれ、魔物や大きな災禍に遭う危険な時間帯とされていました。

「黄昏」の由来も「誰そ彼」、つまり見えない相手に「あなたは誰ですか」と呼びかける言葉と言われています。

昔から夕暮れ時は、視界が悪くなり危険が増す時間帯として注意喚起されていたことがわかりますね。

現代の道路交通においても、夕暮れ時や夜間は危険な時間帯。

人間の目の構造上見えにくくなる時間帯で、危険の発見が遅れる時間帯です。

しっかり対策をして、交通事故を防ぎましょう。

【対策】

見えにくい中で運転しているドライバーから見つけやすくするために、明るい服の色を意識し反射材を身に着けるようにしましょう。

黒い服装よりも白や黄色などの明るい色の服装の方が、ドライバーから早く発見できることが科学的に証明されています。

また反射材は車のライトに反射してきらりと光るので、とても目立ちます。

反射材は100円ショップなどで販売されていますし、警察署で無料配布していることもあります。

かばんや靴などの毎日使うものにつけると忘れずに身につけられますし、タスキやリストバンドタイプなら手ぶらでも装着できますよ。

夕暮れや夜間の外出時には、明るい服装と反射材で交通事故を防ぎましょう。

あなたの運転大丈夫?高齢ドライバーによる交通事故は増加傾向

続いては高齢ドライバーが加害者になる交通事故について考えてみましょう。

大きな事故になってニュースになることも多いですね。

社会問題になっていますが実際にどれくらいの比率で発生しているのでしょうか。

第3節 高齢運転者による交通死亡事故の状況|令和6年交通安全白書(全文) – 内閣府

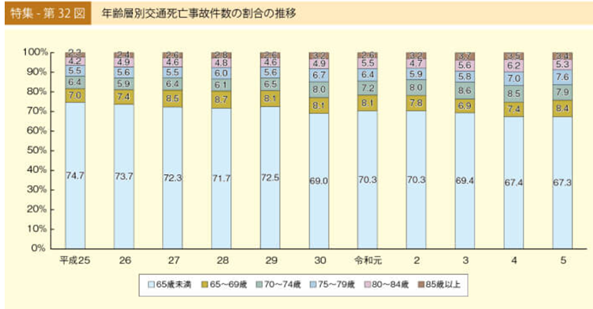

こちらは平成25年から令和5年までの交通死亡事故件数を、年齢別に区分して割合をしらべたグラフです。

65歳以上の交通死亡事故件数の割合は、約3割前後を推移しながら年々増加していることがわかります。

高齢ドライバーによる交通事故比率は高く、高齢化の進む日本において社会全体の問題といえるでしょう。

ここからは高齢ドライバーの方が注意すべきポイントや高齢ドライバーに向けた施策について解説してみます。

自分の運転を見直そう!高齢ドライバーによる交通事故の特徴

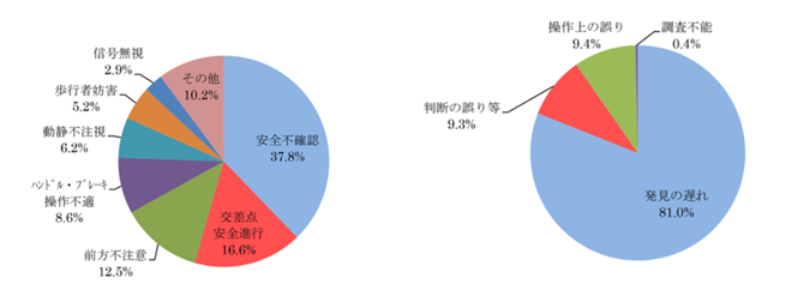

警視庁公式ホームページ防ごう!高齢者の交通事故! 警視庁によると、高齢ドライバーの事故原因は安全不確認が最も多く、次いで交差点安全進行や前方不注意が多くなっています。

また、考えごとや脇見運転などによる「発見の遅れ」が大半を占めていることも特徴といえるでしょう。

この2つの円グラフからなにがわかるのでしょうか。

警視庁ホームページからの解説を引用します。

≪高齢運転者は、自分で安全運転を心掛けているつもりでも、他人が客観的にみると安全運転とは言えないところがあると言われています。

その理由として、個人差はありますが、

・注意力や集中力が低下していること

・瞬間的な判断力が低下していること

・過去の経験にとらわれる傾向にあること

等が考えられます。

また、一般的には加齢に伴う動体視力の衰えや反応時間の遅れなど身体機能の変化により、危険の発見が遅れがちになることがあります。走り慣れた道路でも、基本に立ち返り、正しいルールと技能を再確認し、適度な緊張感を持って運転することが大切です。≫

なるほどなるほど。

運転に対する自己評価と他者から見た評価がずれてしまっているのですね。

免許更新時に配布される「安全運転BOOK」によると、高齢ドライバーの交通事故における主な原因は

・相手の車を見落としてしまう

・相手の速度を間違ってしまう

・信号・標識を見落としてしまう

・機敏で巧みな運転ができるという錯覚がある

・気づいてから行動するまでに時間がかかる

など、加齢に伴う要因が挙げられています。

加齢に伴う事故が多いとわかっても、なかなか自分の身体機能の衰えは自覚出来ないもの。

そこで高齢ドライバーに向けた安全対策をまとめてみましょう。

いつまでも安全運転!高齢ドライバーの意識すべきポイント5点

まずは自身の身体の状態を知ることが大切です。

家族や友人などの身近な人に意見を聞き、他者の評価を素直に受け入れることからはじめましょう。

教習所で行われている高齢者向けイベントに参加したり、運転適性検査を受けるのも良い手段ですね。

身体機能や認知機能の衰えを自覚し、高齢者の運転特性を理解した運転をすることが大切です。

高齢者の運転特性とは、

・様々な情報を収集し、対応することが苦手になる

・過去(若い時)の経験にとらわれる傾向がある

・疲労時の回復力が低下してくる

などが挙げられています。

そこで、交通事故を起こさないために意識するポイントは以下の5点。

解説もあわせて確認して下さいね。

車間距離を十分にとる

車間距離をとって安全な速度で運転しましょう。

十分な車間距離をとることで、危険の発見が遅れても対応する時間が増えるので追突事故の危険を回避できます。

ゆとりある車間距離と安全な速度で、危険を発見しても対応できる余裕を生み出しましょう。

意識的に前後左右をよく見て、危険を早く察知する

高齢ドライバーの方は、意識的に安全確認をする癖をつけて下さい。

見落とした危険がないか、標識や信号を間違って見ていないかよく確認しましょう。

運転時の危険はひとつとは限りません。

次々とやってくる危険を早期に発見できるように、今日から意識的に安全確認をするようにしましょう。

一時停止標識を厳守!停止線の手前でしっかり停まって安全確認

一時停止標識がある場所は、事故が起こりやすい危険な場所です。

停止線で必ず停止し、安全確認をしながらゆっくり進行しましょう。

停止線で止まった後に、見通せる場所でもう一度停止する「2段階停止」をして、安全を確認してから進行するようにして下さい。

交差点は要注意!ゆっくりしっかり安全確認を

交差点も事故の多い危険地帯。

右左折時には特に注意して、安全を確認しましょう。

対向車の確認、歩行者や自転車の確認、左折巻き込みの確認など、確認するポイントが多い交差点。

焦らずにゆっくりと進行するようにして下さい。

高齢者マークを使いましょう

高齢者マークは、他車に自分が高齢ドライバーであることを知らせることができる有効なアイテムです。

恥ずかしがらずに高齢者マークを利用して、周囲に自己表示しましょう。

高齢ドライバーの強い味方!サポカーを取り入れよう

最後に、高齢ドライバーの強い味方「安全運転サポート車(サポカー)」をご紹介します。

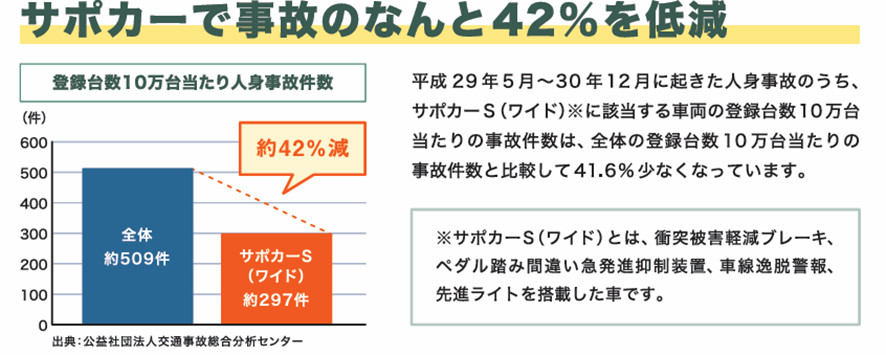

経済産業省のサポカーチラシによると、サポカーで事故の42パーセントを低減できたとする統計が出ているそう。

自動車メーカーでは先進の安全技術が次々と開発されており、その技術を搭載した安全運転サポートカーはドライバーの安全運転を支援してくれる頼もしい味方です。

「衝突被害軽減ブレーキ」・「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」・「「車線逸脱警報装置」・「先進ライト」などの安全機能は、まさに先進技術の結晶。

現在では高齢ドライバーの交通事故を減らす有効な手段として、官民連携でサポカーの普及啓発活動が行われています。

安全運転の力強い味方として、サポカーを取り入れてみてはいかがでしょうか。

もちろんあくまで「サポート」なので、自分自身の安全運転が必須であることを忘れてはいけませんよ。

サポカーを取り入れるためには新車を購入するか、リース・サブスクリプションを利用する、又は後付け装置を設置する必用があります。

自動車販売店に相談して、自分に合ったサポートカーの導入を検討してみて下さいね。

加齢を意識して交通安全に努めよう!

高齢者が被害者になってしまう交通事故でも、高齢ドライバーが加害者になってしまう交通事故でも、どちらにも共通しているのは「加齢の影響」です。

ご自身の身体機能や認知機能を正しく意識することが、高齢者交通安全の第一歩でしょう。

そして加齢を意識した行動で、交通事故から身を守って下さい。

高齢者の皆様が交通事故にあわず、いつまでもいきいきと元気に長生きできる社会を目指して。

若い世代も一緒になって、社会全体で交通安全に努めたいですね。

参考サイト・文献

・警視庁公認交通安全情報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」

・安全運転BOOK(免許更新時配布資料)

・警視庁公式ホームページ 防ごう!高齢者の交通事故! 警視庁

・令和6年交通安全白書

第3節 高齢運転者による交通死亡事故の状況|令和6年交通安全白書(全文) – 内閣府

・サポカー(安全運転サポート車)WEBサイト