2024年5月29日のニュースで、酒気帯び運転で免許取り消しに関するニュースがでていました。

【酒気帯び無罪でも免許取り消しは維持、行政訴訟で福岡地裁】

飲酒運転による免許取り消しと、再取得が難しい理由を解説していきます。

目次 / このページでわかること

はじめに

免許停止とは?

免許取り消しより軽い行政処分として、免許停止があります

免許停止は、過去3年間の累積点数が一定の点数に達した場合に科される処分です。

期間は30日から180日で、この間、免許の効力が一時的に停止されます。

免停(めんてい)とも呼ばれます。

免許停止の場合は、運転免許が一時的に停止されるだけで、一定期間が過ぎれば再び車を運転することができます。

運転免許取り消しとは?

運転免許取り消しとは、運転免許証の効力を完全に失効させる行政処分のことを指します。

この処分が下されると、運転免許を持っていない状態と同じになります。

免許取り消しの処分を受けたのちに運転したときには無免許運転となります。

再び車を運転するためには、運転免許を新たに取得し直す必要があります。

運転免許が取り消しになる原因

運転免許の取り消しは、違反行為が重大である場合に行われます。

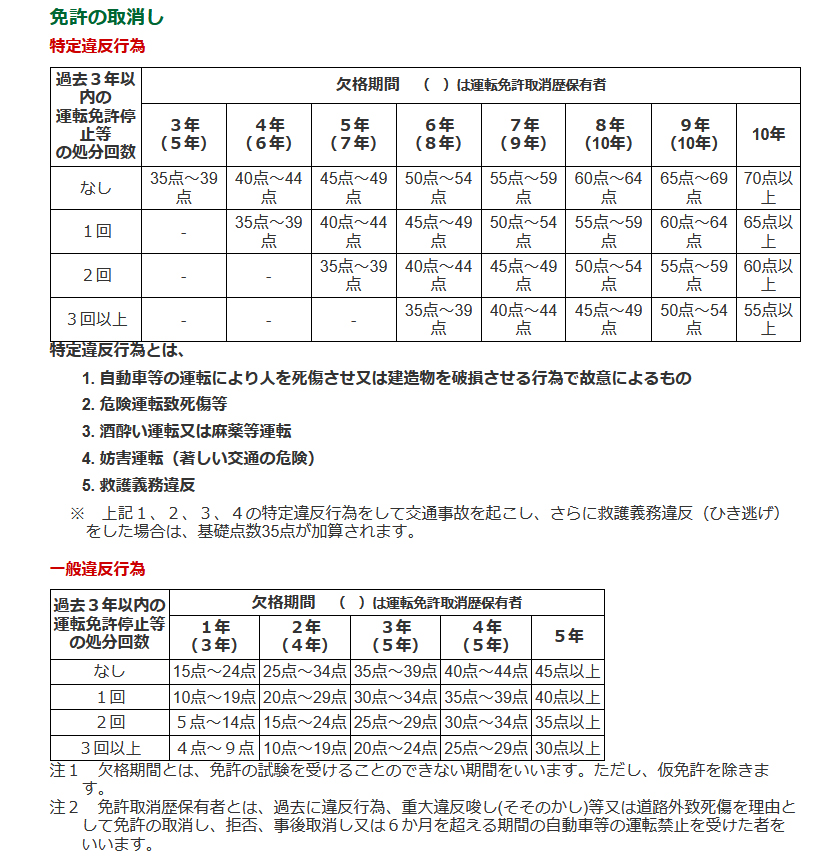

違反行為は、危険性の低い「一般違反行為」と重大な危険を生じさせる「特定違反行為」に分けられます。

特定違反行為の点数は一般違反行為の点数に比べて大きく設定されています。

一般違反行為

一般違反行為は、比較的軽度な違反ですが、繰り返すことで累積点数が増加し、免許取り消しの原因となることがあります。

例としては、以下のような行為があります。

・速度違反

・駐車違反

・シートベルト未着用

特定違反行為

特定違反行為は、重大な危険を生じさせる行為であり、非常に重い点数が付されます。

これらの違反行為は、一度でも行うと免許取り消しの対象となることが多いです。

例としては、以下のような行為があります。

飲酒運転

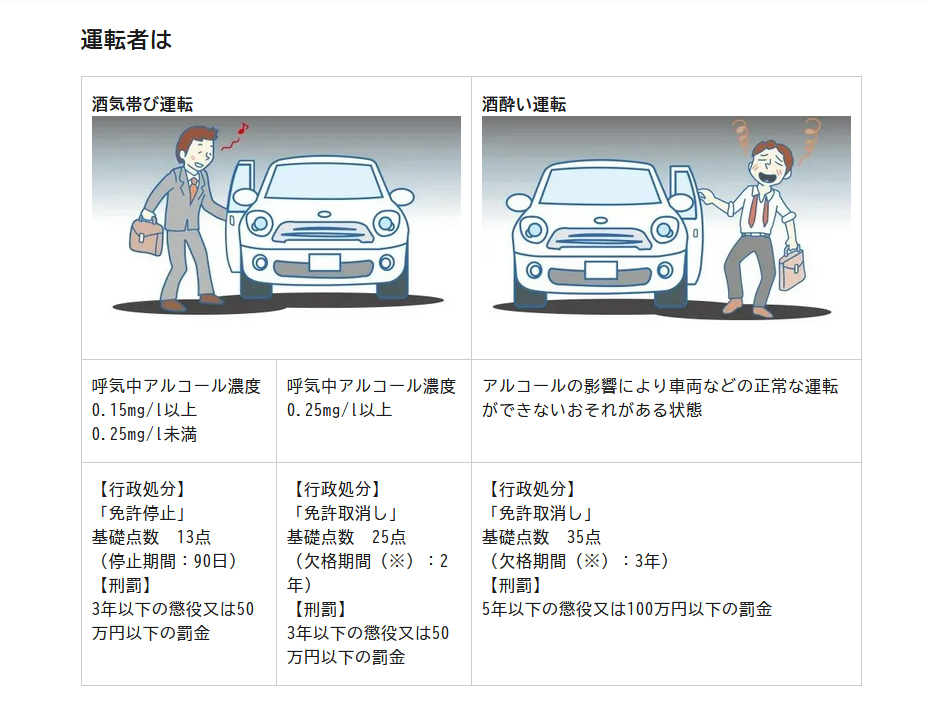

飲酒運転は特に厳しく取り扱われる違反行為です。

アルコール検知器での検査により、呼気中のアルコール濃度が0.25mg/L以上の場合、一発で免許取り消しとなることがあります。

無免許運転

無免許運転も、免許取り消しの対象となる重大な違反行為です。

無免許状態で運転すること自体が法律違反であり、厳しい処分が下されます。

重大な交通事故

重大な交通事故を引き起こした場合、特に死亡事故や重傷事故を起こした場合は、運転免許が取り消されることがあります。

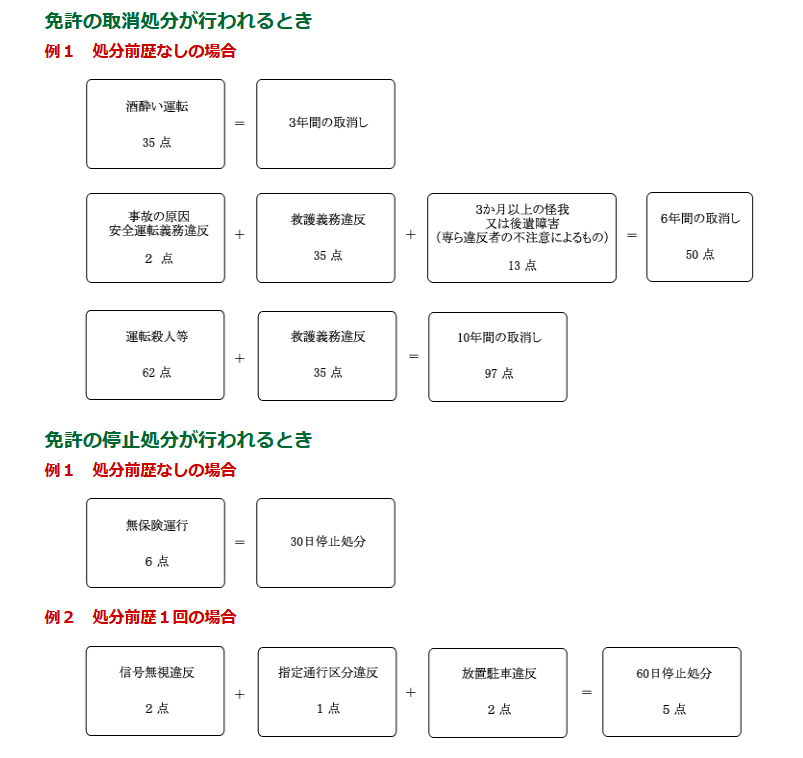

累積違反点数

過去に行政処分を受けている回数が多いと、少ない点数でも処分の対象となります。

過去3年間の累積違反点数が一定の基準を超えた場合

出典:神奈川県警察

特に飲酒運転は、その場で一発免許取り消しとなることが多く、非常に厳しい処分が科されます。

飲酒運転で一発免許取り消し

飲酒運転が発覚した場合、運転免許の取り消しは直ちに適用されます。

具体的な流れを見ていきましょう。

検挙後の流れについて、飲酒運転で検挙された際にはまずアルコール検査が行われ、その結果を基に即座に免許が取り消されます。

この違反は非常に重く、違反点数も大幅に加算され厳しい処分となります。

さらに、免許取り消しには一定期間の運転禁止処分が伴い、その間に再取得はできません。

通常、この期間は少なくとも1年以上かかります。

再取得の手続きに関しては、運転免許を再び取得するためには厳格なプロセスが必要です。

具体的には、再取得には筆記試験、実技試験、さらには特定の講習を受けることが求められます。これには費用と時間がかかります。

飲酒運転による免許取り消しのリスクを避けるため、飲んだら乗らないという原則を守ることが極めて重要です。

自分自身や他者の安全を守るため、そして法を遵守するためにも、飲酒運転は絶対に行わないよう心掛けましょう。

飲酒運転で免許再取得が難しい理由とは?

飲酒運転による免許取り消し後、再取得が難しい理由は以下の通りです。

免許取り消し後には、一定期間の欠格期間が設けられます。

この期間中は新たに免許を取得することができません。

また、欠格期間が過ぎた後も、免許の拒否処分や保留処分が適用される場合があり、再取得が難しくなります。

欠格期間とは?

欠格期間とは、運転免許取り消し処分を受けた後、一定期間にわたり運転免許を取得することができない期間のことを指します。この期間中は、新たに免許を取得することが一切できません。

欠格期間の長さ

欠格期間の長さは、違反点数や過去の行政処分歴によって異なります。

出典:神奈川県警察

免許を再取得するために必要な費用と時間について

再取得には、初めて免許を取得する時と同様に、教習所での学科と実技の両方を受ける必要があります。これにより、運転技術や法規の再確認が求められます。再取得には多くの費用と時間がかかります。

知っておくべき必要な費用

免許の再取得には、多くの費用がかかります。

これは再び教習所に通う費用や、試験を受けるための費用などが含まれます。

教習所の費用

再取得には教習所に通う必要があります。

教習所の費用は地域や教習所によって異なりますが、一般的な費用の目安は以下の通りです。

- 入学金:20,000円~50,000円

- 教習費用(学科+実技):200,000円~300,000円

- 教材費:5,000円~10,000円

- 検定料(技能検定):5,000円~10,000円

合計で、教習所にかかる費用は約230,000円~370,000円程度です。

取消処分者講習の費用

取消処分者講習を受けるための費用は以下の通りです。

- 講習料:25,000円~30,000円

運転免許試験の費用

運転免許試験を受けるための費用は、試験の種類や地域によって異なりますが、一般的な費用の目安は以下の通りです。

学科試験料:1,500円~3,000円

実技試験料:2,000円~5,000円

免許交付手数料:2,000円~3,000円

合計で、運転免許試験にかかる費用は約5,500円~11,000円程度です。

その他の費用

住民票の写し:300円~500円

証明写真:800円~1,500円

交通費:教習所や試験場への交通費

合計費用の目安

以上の費用を合計すると、運転免許の再取得にかかる総費用は以下の通りです。

- 教習所費用:230,000円~370,000円

- 取消処分者講習費用:25,000円~30,000円

- 運転免許試験費用:5,500円~11,000円

- その他の費用:2,000円~5,000円

合計で、運転免許の再取得にかかる総費用は約262,500円~416,000円程度となります。

再取得までの必要な時間

再取得には、まず欠格期間が終了するまで待つ必要があります。

欠格期間は通常1年から3年ですが、場合によってはそれ以上となることもあります。

欠格期間が満了した後には再教育プログラムの受講が必須です。

このプログラムは、安全運転の重要性や過去の行為の反省を促し、再び免許を持つための基本的な知識を受講し、再教育プログラムを修了した後でなければ、再度運転免許を取得する手続きには進めません

再取得後の点数・前歴は

再取得後の免許は、新たな免許と同様に点数が管理されます。

しかし、前歴がある場合は、再犯時の処分が一層厳しくなることがあります。

再取得後の免許証の色は

再取得後の免許証は、最初はグリーン免許となります。

これにより、初心者と同様の扱いを受けることになります

取得後、免許証の色がゴールドに戻るためには最低3年間無違反で過ごす必要があります。

この期間中は、特に飲酒運転やその他の違反を一切行わないよう、自己管理が求められます。

年々厳しくなる飲酒運転の罰則について

飲酒運転は法律で厳しく取り締まられており、一度の違反でも免許が取り消されます。

アルコールが体内に残っている状態で運転すると、判断力や反応速度が低下し、非常に危険です。

飲酒による運転操作等への影響

飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。

- ・気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする

- ・車間距離の判断を誤る

- ・危険の察知が遅れる、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる

など

これが原因で事故が発生する危険性が高く、法律違反となります。

初犯でも違反点数が大幅に加算され、再度免許を取得するためのハードルが高くなります。

再取得には高額な費用と多くの時間が必要であり、厳しい過程を経ることになります。

特に前夜に多量のアルコールを摂取した場合、翌日の運転に影響を及ぼすことがあるため、運転する際にはアルコールが体外に排出されるのを待つことが重要です。

このような事情を理解し、飲酒運転を避けることで命を守り、免許を失わないようにすることが大切です。

飲酒運転に対する処分や罰則は?

罰則には、罰金、懲役刑、免許の長期停止などが含まれます。

初犯でも重い罰則が科されることが一般的です。

飲酒運転は重大な違反行為であり、厳しい罰則が科されます。

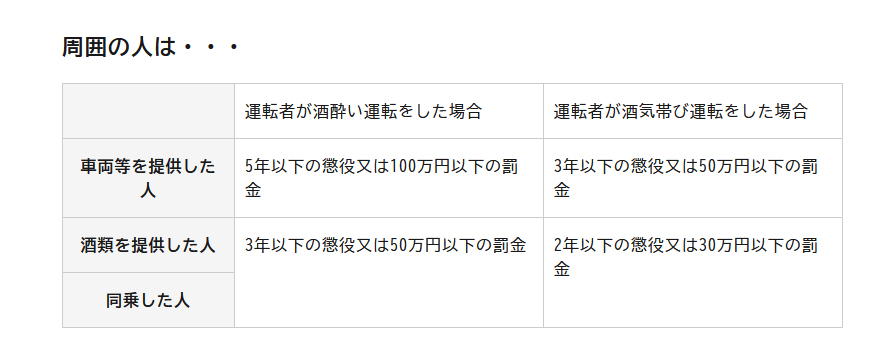

平成19年9月施行の「改正道路交通法」と平成21年6月施行の行政処分の強化により、飲酒運転者本人だけでなく、車やお酒の提供者、同乗者にも厳しい罰則が設けられました。

また、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合、「危険運転致死傷罪」が適用されます。

人を死亡させた者は1年以上の有期懲役、負傷させた者は15年以下の懲役に処されます。

※欠格期間:運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間(上記の行政処分は、前歴及びその他の累積点数がない場合)

前歴や他に累積点数がある場合は、欠格期間がさらに長くなることがあります。

また、呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満の酒気帯び運転でも、免許停止ではなく免許取消しになることがあります。

上記のとおり、車両等や酒類を提供、あるいは運転者が飲酒していることを知りながら車両に同乗した人も、運転免許の有無にかかわらず飲酒運転者と同様に厳しく罰せられ、さらに免許保有者は免許停止または免許取消しになる場合があります。

出典:政府広報オンライン 飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」

飲酒運転をなくすためには?

飲酒運転は重大な事故を引き起こす危険な行為です。

飲酒運転を根絶するためには、運転者とその周囲の人々が協力し、「飲酒運転をしない」「飲酒運転をさせない」という強い意志を持つことが重要です。

以下に、飲酒運転をなくすための具体的な対策を3つ紹介します。

飲酒運転をなくすための3つの約束

①お酒を飲んだら運転しない

運転者はお酒を飲んだら絶対に運転せず、以下のような対策を取ることが大切です。

【公共交通機関や運転代行を利用する】

飲酒する予定がある場合は、公共交通機関やタクシー、運転代行サービスを利用しましょう。

【運転する予定ならお酒は飲まない】

運転する予定がある場合は、アルコールが含まれていない飲み物を選びましょう。

【飲食店には自動車で行かない】

飲酒する可能性がある場合、飲食店には自動車で行かないようにしましょう。

②運転する人にはお酒を飲ませない

運転する可能性がある人にはお酒を勧めたり、飲ませたりしないことが大切です。

以下の点に注意しましょう。

【運転予定者にお酒を勧めない】

運転する予定がある人には、お酒を勧めないようにしましょう。

【お酒を提供する側の責任】

飲食店や家庭では、運転する予定がある人にはお酒を提供しないよう注意を払いましょう。

③お酒を飲んだ人には運転させない

飲酒した人には絶対に運転させないことが重要です。以下の対策を講じましょう。

【飲酒運転の車に同乗しない】

飲酒運転をしている車には絶対に同乗しないようにしましょう。

【飲食店側の対策】

飲食店では、飲酒運転防止のため、帰りの交通手段を確認するなどの対策を講じましょう。

飲食店は、飲酒運転を防ぐために、以下のような対策を実施することができます。

飲食店は、飲酒運転を防ぐために、以下のような対策を実施することができます。

【帰りの交通手段の確認】

お客様が飲酒後に安全に帰宅できるよう、帰りの交通手段を確認します。

【代行サービスの案内】

運転代行サービスを案内し、利用を促進します。

運転をなくすためには、運転者自身が飲酒後に運転しないだけでなく、周囲の人々も協力して飲酒運転を防ぐことが重要です。

以下の3つの約束を守り、飲酒運転を根絶しましょう。

お酒を飲んだら運転しない

運転する人にはお酒を飲ませない

お酒を飲んだ人には運転させない

これらの対策を実践し、飲酒運転を防ぐことで、交通事故を減少させ、安全な社会を築くことができます。

飲酒運転の危険性を理解し、飲酒運転防止のために皆で協力して取り組みましょう。

アルコールチェッカーの活用

飲酒運転を防ぐためには、アルコールチェッカーを活用することも有効です。

アルコールチェッカーを使って、自分の体内にどれくらいアルコールが残っているかどうかを数値で確認することができます。

アルコールチェッカーだけで飲酒判断をするだけではなく、対面でも、運転手の応答の調子や、声の調子、顔色、呼気の臭いなどを確認しましょう。

また弊社取り扱いのアルコールマネージャー®の特徴として、アルコール消化予定時刻のが表示されるZERO LINE TECHNOLOGYが搭載されているので、自分の飲むお酒の量によって、どれくらいでお酒が抜けるかがわかると大変好評です。

お問い合わせはこちらから

まとめ

飲酒運転は重大な違反行為であり、多くの人命に危険を及ぼす可能性があります。

罰則が厳しい理由は、社会全体の安全を守るためです。

飲酒後は絶対に運転しないことを徹底し、安全な運転を心掛けましょう。

免許取り消しに至らないよう日頃から安全運転を心がけましょう。