社用車の導入を検討中の企業のご担当者様に向けて、社用車とは何か、営業車との違い、導入のメリット・デメリット、そして導入後の適切な管理方法について詳しく解説します。

社用車は業務効率化やコスト削減に繋がる一方で、適切な管理が行われない場合のリスクも存在します。この記事を通して、社用車に関する疑問を解消し、安心して導入・運用できるようになります。

目次 / このページでわかること

社用車の定義

社用車は、企業や団体が業務遂行のために使用する車両全般を指します。従業員の営業活動や移動、資材の運搬など様々な場面で活用されます。ここでは、社用車と混同されやすい他の車両との違いについて詳しく説明し、準じた理解を深めます。

社用車とは

社用車とは、企業や団体が業務目的で使用する車両のことです。

営業活動や従業員の移動、資材運搬など、幅広い業務で活用されています。企業が購入した車両だけでなく、リース契約している車両も社用車に含まれます。

ただし、タクシーやバス、トラックのように、人や物を有償で輸送する事業用の車両は一般的に社用車とは区別されます。社用車は、業務を効率的に進める上で重要な役割を担っています。

社有車との違い

社用車と社有車の違いは、その定義にあります。社有車は、車検証上の所有者が法人名義となっている車両を指します。つまり、企業が「所有している」車が社有車です。

一方、社用車は所有形態に関わらず、企業が「業務のために使用する」車両全般を指します。

したがって、社用車には、企業が所有する社有車だけでなく、リース契約によって使用している車両も含まれます。このように、社用車と社有車の違いは、所有か使用かという点にあります。

営業車との違い

営業車は、社用車の一種として位置づけられます。営業車とは、主に企業の営業担当者が顧客訪問などの外回り業務に使用する車両を指すのが一般的です。白ナンバーの乗用車が多く使われ、セダンやコンパクトカーなどが代表的です。

ただし、「営業車」という言葉は、タクシーやバス、トラックなどの緑ナンバー(営業ナンバー)の事業用自動車を指す場合もあり、文脈によって意味合いが変わる場合があります。

社用車は業務全般に使用される車両を指すため、営業車は社用車の一部であると言えます。

社用車を導入するメリット

社用車を導入することには、業務効率のアップやコスト削減など多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。

導入を検討する際には、これらの利点と課題を十分に理解することが重要です。ここでは、社用車導入によって期待できるアップ効果と、注意すべき点について掘り下げて解説します。

社用車導入のメリット

社用車を導入するメリットは複数あります。

まず、業務効率のアップが挙げられます。公共交通機関の利用に比べて移動時間の短縮や、必要な時にすぐに移動できるようになるため、業務全体のスピードアップに繋がります。特に、営業担当者が顧客を訪問したり、資材を運搬したりする際に社用車として利用することで、柔軟な対応が可能となります。

また、複数人での移動において交通費を削減できるほか、移動中に打ち合わせや作業準備を行うなど、時間を有効活用できます。

経費精算の手間が軽減されることもメリットです。公共交通機関の利用ごとに発生する精算業務が、社用車でETCカードや給油カードを活用することで効率化されます。

さらに、社用車を一元管理することで、メンテナンスや車検、保険更新などの管理業務も効率化でき、車両管理システムを導入すれば、より詳細な利用状況の把握やデータに基づいた運用計画の策定が可能になり、管理の効率アップに繋がります。

社用車導入のデメリット

社用車の導入にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

まず、初期投資や維持費用がかかる点が挙げられます。車両の購入費用や、燃料費、保険料、車検費用、定期点検費用などの継続的なコストが発生します。複数台の社用車を導入する場合は、これらの負担が大きくなる可能性があります。

また、駐車場の確保や管理体制の構築、そしてそれにかかる人的リソースも必要となります。万が一、社用車で事故や交通違反が発生した場合、企業が責任を問われるリスクもあります。

これらのリスクを管理するためには、安全運転教育の実施や管理体制の整備が不可欠であり、これには時間やコストがかかることになります。

社用車を用意する方法

社用車を導入する方法は、主に「購入」と「カーリース」の2種類があります。それぞれの方法には特徴があり、企業の状況や運用方針によって適した選択肢が異なります。ここでは、購入とカーリースそれぞれの方法と、中古車や登録に関する点にも触れながら解説します。

購入の場合

社用車を購入する場合、自社の資産として車両を保有することになります。購入時には車両本体価格に加え、自動車取得税、重量税、自賠責保険料などの初期費用が一括で発生します。

資金を調達する必要があり、会社のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。購入した車両は自社の資産として扱われるため、減価償却の会計処理が必要になります。

車両の所有権は自社にあるため、走行距離の制限などはなく、自由に利用できます。ただし、車検や点検、メンテナンス、保険の手続きといった車両管理業務をすべて自社で行う必要があります。

カーリースの場合

カーリースとは、リース会社と契約を結び、月々定額の料金を支払うことで社用車として車両を使用できる方法です。車両の所有権はリース会社にありますが、契約期間中は自社で占有して使用できます。

カーリースのメリットは、初期費用を抑えられる点です。車両購入時のようなまとまった資金が不要で、月々のリース料を経費として処理できるため、会計処理が簡素化されます。また、メンテナンスリースを選択すれば、車検や点検、消耗品交換などのメンテナンス業務をリース会社に任せることができ、車両管理の負担を軽減できます。

ただし、リース契約には期間が定められており、中途解約には違約金が発生する場合があるほか、走行距離に制限が設けられている契約もあります。

購入とカーリースの比較

社用車を用意する方法として、購入とカーリースにはそれぞれ異なる特徴があります。

購入は車両が自社の資産となり、走行距離の制限なく自由に使える反面、初期費用が高額になり、車両管理の手間がかかります。一方、カーリースは初期費用を抑えられ、会計処理が比較的容易ですが、契約期間に縛りがあったり、走行距離に制限があります。

どちらの方法が適しているかは、企業の資金状況、車両の使用頻度や走行距離、車両管理にかけられるリソースなどを考慮して比較検討する必要があります。コスト面では状況によってどちらが有利となるか異なる場合がありますが、カーリースは資金繰りを安定させたい場合や、車両管理の手間を減らしたい場合に有効な選択肢となります。

導入後に必要な管理業務

社用車を導入した後は、安全かつ効率的な運用のためには適切な管理が不可欠です。特に、一定台数以上の社用車を使用する事業所では、法令に基づいた管理業務が義務付けられています。

ここでは、社用車導入後に必要となる管理業務について、準拠すべき事項を含めて解説します。

車両管理の重要性

社用車を適切に管理することは、企業の運営において非常に重要です。適切な管理を行うことで、事故のリスクを低減し、従業員の安全を確保することができます。また、車両の維持管理コストを最適化し、無駄な支出を削減することにも繋がります。

さらに、法令遵守の観点からも車両管理は不可欠であり、準拠した管理体制を構築することは企業の信頼性を維持するためにも重要です。車両の状態を常に良好に保ち、運転者の安全意識を高めることで、業務効率の向上にも貢献します。

①安全運転管理者の選任

一定台数以上の社用車を使用する事業所では、道路交通法に基づき安全運転管理者を選任することが義務付けられています。

この準拠すべき重要な役割を担う安全運転管理者は、運転者の状況把握、安全運転の指導、運行計画の作成、そして運転日報の記録と管理といった業務を行います。また、運転者の健康状態の確認や、飲酒運転、過労運転の防止のための対策を講じる責任もあります。

安全運転管理者の選任は、車両管理体制の根幹をなし、交通事故防止のために不可欠な要素となります。

安全運転管理者の選任が必要な条件についてはこちらをチェックしてください。

元警察官が解説!安全運転管理者の役割とアルコールチェック

②車両管理規程の作成

社用車を適切に運用するためには、車両管理規程を作成することが重要です。

この規程には、社用車の使用目的、運転者の遵守事項、日常点検や定期点検に関するルール、事故発生時の対応手順、運転日報の記録方法、そして準拠すべき各種法令に関する事項などを具体的に定めます。車両管理規程を従業員に周知徹底することで、社用車の私的利用の禁止や安全運転意識の向上に繋がります。

また、万が一事故が発生した場合においても、規程に基づいた対応を行うことで混乱を防ぎ、企業の責任範囲を明確にすることができます。準じた規程作りは、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな車両管理を行う上で非常に有効です。

③運転日報や記録の管理

社用車の適切な管理には、運転日報や各種記録の管理が不可欠です。

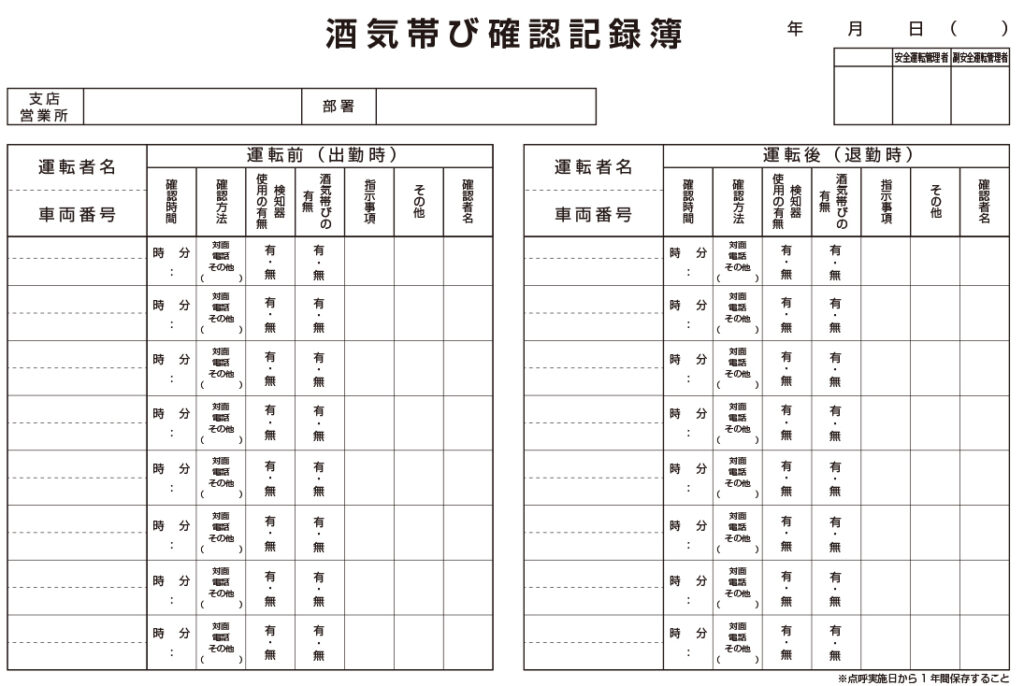

運転日報には、運転者名、運転日時、走行距離、訪問先などの業務内容を記録します。これにより、社用車の使用状況を正確に把握し、業務の実態に合わせた効率的な車両運用が可能になります。また、日常点検記録やアルコールチェックの記録も適切に管理する必要があります。

これらの記録は、車両のコンディション把握や、運転者の健康状態・アルコール摂取状況の確認に役立ち、事故防止に繋がります。これらの準拠すべき記録を適切に管理・保管することは、法令遵守の観点からも重要であり、車両管理の信頼性を高めます。

近年では、車両管理システムを導入することで、これらの記録を効率的に行う企業も増えています。

④車両の保守と点検

社用車の安全な運用を維持するためには、車両の保守と点検を定期的に行うことが重要です。

日常点検では、運行前に運転者自身がタイヤの空気圧や溝、ライトの点灯などを確認します。これに加え、法令で定められた期間ごとに専門業者による定期点検を実施する必要があります。これらの点検を怠ると、車両の故障や不具合に繋がり、重大な事故を引き起こすリスクが高まります。

⑤保険契約の確認

社用車を運用する上で、適切な自動車保険に加入しているか確認することは非常に重要です。

万が一事故が発生した場合、企業の損害賠償責任を果たすために、十分な補償内容の保険契約が必要です。自賠責保険は加入が義務付けられていますが、これに加えて任意保険への加入も強く推奨されます。任意保険の契約内容には、対人賠償、対物賠償、車両保険などがあり、業務内容や車両の使用状況に合わせて適切な補償額を設定する必要があります。

運転者の範囲や年齢条件なども確認し、社用車を使用するすべての従業員が保険の対象となっているか確認することが重要です。保険契約の更新漏れがないよう管理し、常に有効な状態を保つことも、リスク管理の観点から非常に大切な管理業務です。

運転者への安全教育も大切

社用車を安全に運用するためには、車両の管理だけでなく、運転者への安全運転教育も非常に重要です。

従業員が安全運転に関する知識や意識をしっかりと持つことで、交通事故のリスクを大幅に減らすことができます。具体的には、交通ルールの再確認、危険予測トレーニング、防御運転の重要性、そして運転中のスマートフォンの使用禁止といった、準拠すべき安全運転に関する指導を定期的に行う必要があります。

また、運転者の運転技能や経験に合わせた個別の指導も効果的です。安全運転教育は一度行えば終わりではなく、継続的に実施することで、従業員の安全意識を高く維持し、事故のない安全な社用車運用に繋がります。管理者は、これらの教育機会を設け、従業員が安心して社用車を使用できる環境を整える責任があります。

まとめ

社用車とは、企業が業務のために使用する車両全般を指します。

社用車を導入することで、業務効率のアップや交通費の削減といったメリットがありますが、初期費用や維持費、管理の手間といったデメリットも存在します。特に、安全かつ適切な運用のための管理業務が不可欠です。

これらの適切な管理を行うことで、リスクを回避し企業の信頼性を維持しながら、効率的な社用車の運用が可能となります。