筆者紹介

有限会社ドリームチーム

法人営業チーム

私たち有限会社ドリームチームは、飲酒運転防止に真剣に向き合うチームです。特定非営利法人「ASK認定飲酒運転防止インストラクター」の資格を有し、アルコールに関する基礎知識や飲酒習慣の改善が飲酒運転防止の鍵であると考えています。

記事では、飲酒運転の危険性や背景を分かりやすく伝えるとともに、安全運転や車両管理、法令遵守の重要性を解説。飲酒運転をゼロに、交通事故削減に取り組んでいます。

驚いた海外のニュースがありましたので、ご紹介します。

◎【ラトビア】 飲酒運転したら「ウクライナへ車を送る」

驚愕の法律ができたワケ 軍用車に改造も!?(12/15 乗りものニュース)

目次 / このページでわかること

新年会シーズン飲酒運転の懸念

年末年始、飲酒運転の増加が懸念されています。

2007年に日本では飲酒運転の罰則が強化され、「酒気帯び運転」でも50万円以下の罰金や最低90日の免許停止など、厳しい措置が取られるようになりました。

そして2024年11月からは自転車の酒気帯び運転にも厳罰が適用され、取り締まりが行われています。これは飲酒による事故防止への社会的意識の高まりを反映したものと言えます。

実際に12月12日、岩手県一関市の職員が、酒を飲んで自転車に乗り、飲酒運転で摘発されたという報道もありました。男性職員は9日、奥州市内で知人と酒を飲んだ後電車で移動し、一ノ関駅から自宅に帰る途中で自転車に乗っていたところ警察に呼び止められました。

そして呼気検査の結果、基準値以上のアルコールが検出されたため、飲酒運転で摘発されました。

男性職員はこの日、最初の店でビールを中ジョッキで3、4杯、ハイボールをグラスで1、2杯。2軒目でもハイボールをグラスで1、2杯飲んだということです。

男性職員は警察の調べに「自転車は押して移動していたが、寒かったこともあり、早く帰宅したいとの思いから、途中から自転車を運転した」と話しています。

押して帰ろうとしていても、つい乗ってしまうということは考えられます。

世界の飲酒運転事情と厳罰化の動き

飲酒運転の罰則が年々厳しくなる中、特に注目すべきなのは海外の取り組みです。

フランスやイギリスのように飲酒運転の基準が比較的緩い国もありますが、アラブ首長国連邦のように宗教上の理由からお酒を観光客にしか提供しない国では、「飲酒運転をすると重罪が課せられる。飲んで事故にあった場合は保険も適用されない」と外務省が注意喚起する場合もあるほど、世界各国でその対応は様々です。

こうした中、飲酒運転に対してユニークな取り組みをしているのが、バルト三国の一つであるラトビアです。同国は飲酒運転防止のため、法律改正により「クルマを没収してウクライナに寄付する」という独自の罰則を導入しました。

ラトビアの厳罰措置とユニークな取り組み

飲酒運転が引き起こす社会問題

ラトビアは経済協力開発機構(OECD)の調査で、ひとり当たりのアルコール消費量が欧州1位とされるほど“お酒を飲む国”です。そのため飲酒運転が深刻な社会問題となっており、日本の外務省も「挙動がおかしい車両には注意を」と注意喚起しています。

クルマ没収とウクライナへの寄付

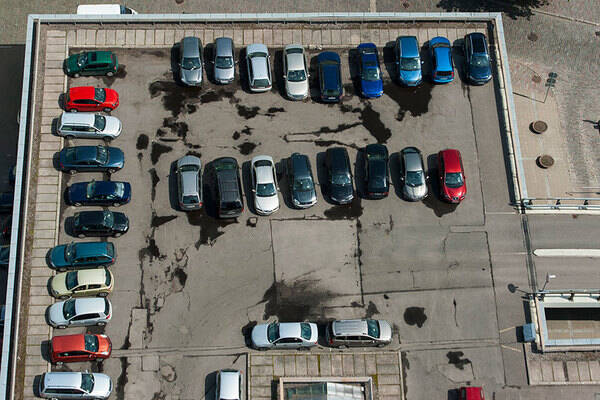

ウクライナ行きを待つ飲酒運転者から押収したクルマ(画像:ラトビア立法府)

ラトビアでは、2008年から飲酒運転で血中アルコール濃度が0.15%以上だった場合は、罰金と5年間の運転免許証の没収が行われていましたが、2022年11月に刑法が改正され、血中アルコール濃度が0.15%以上の運転手から車を押収するという法律が施行されました。

この濃度は、いわゆる酩酊状態と見なされる濃度です。ちなみに、ラトビアでは血中アルコール濃度0.05%からが飲酒運転扱いとなりますが、日本では0.03%から酒気帯び運転となります。

【元警察官】が解説!知らないと大変!「飲酒運転周辺者三罪」

関連記事

このように飲酒運転の取り締まりを強化しているラトビアでは、押収したクルマは当初オークションにかけられていましたが、駐車場が満杯になる事態を受け、押収した車の処理に困り、2023年2月から最終的にはこれらの車両をウクライナに寄付するという異例の措置が取られることとなりました。

ウクライナは、ロシアとの戦闘で車両が不足しており、この支援が非常にありがたいものとなっています。

2023年2月からは、この寄付制度が導入され、実際に毎週末ラトビアからウクライナへ約30~40台の車が送られていることが報じられています。

実際の運用と成果

また、一部の車両は、救急車や前線で使用するために装甲を施して送られることもあるようです。このような異例の取り組みは、ラトビアがいかにして飲酒運転を抑制し、社会的責任を果たそうとする姿勢を示しています。例えば、トヨタが欧州で販売している「ヴァーソ」なども、寄付された車両の一部として使用されているとのことです。

アルコールチェッカーを活用して仲間と自分を守ろう!企業安全教育の必要性

このような対応を見ても、飲酒運転が社会的に深刻な問題であることは言うまでもありません。飲酒運転をしないための予防策として、アルコールチェッカーを使った事前確認が効果的であり、運転前に自分の呼気のアルコール濃度を測ることで、事故のリスクを避けることができます。特に、車の安全を確保するために、アルコールチェッカーの導入を推進する動きは、今後ますます重要となることが考えられます。アルコールチェッカーの利用は、飲酒状態がすぐに判別できてとても有効な手段。

社内でアルコールチェッカーによる飲酒検知を習慣化させて、飲酒運転の危険から社員を守りましょう。

弊社取り扱いのアルコールチェッカーアルコールマネージャー®の特徴として、アルコール消化予定時刻が表示されるZERO LINE TECHNOLOGYが搭載されているので、自分の飲むお酒の量によって、どれくらいでお酒が抜けるかがわかると大変好評です。

この機会に導入を検討してはいかがでしょうか。

もちろん、アルコールチェッカーだけに頼らずに、会話の様子や呼気の匂いなど、相手のことをよく観察して飲酒状況を確認するようにして下さい。

飲酒運転による悲惨な事故が起きないよう、社会全体で努力を続けてゆきたいですね。