日本古来の言葉に「酒は百薬の長」というものがあります。少量の飲酒は身体に良いという意味ですが、最近の研究では少量の飲酒でも健康リスクが発生することが明らかになっています。

とはいえお酒はやめられない!という方も多いのではないでしょうか。

飲酒に起因する様々な問題を予防するため、2024年2月19日、厚生労働省は「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。

飲酒に関する常識や最新情報は、研究やガイドラインの公表で日々刷新されています。

「飲みすぎなければ健康にいい」「少しなら体調に影響しない」と考えている方は要注意。

自身の飲酒習慣について見直し、健康に配慮した飲酒をするにはどうすればいいのか一緒に考えてみましょう。

なお、本コラムは『アルコール・薬物・その他の依存問題を予防し、回復を応援する社会を作るNPO法人「ASK(アスク)」ASKとは|特定非営利活動法人ASK』の情報を参考に作成しています。

目次 / このページでわかること

酒は百薬の長ではない!少量の飲酒でも発生するリスク

日本では昔から、少量の飲酒は健康に良い、飲みすぎなければ大丈夫と言われてきました。

しかし、少しの飲酒でも高血圧やがん・脳出血といった健康リスクが高まることが最近の研究で明らかになっています。

以下「NPO法人ASK」公式HPからの引用です。

≪「節度ある適度な飲酒」が消えた

「節度ある適度な飲酒」(1日当たり20g程度/女性・高齢者・お酒に弱い人はより少なく)は、2000年にスタートした第一次健康日本21で周知目標とされ、自治体・関係機関だけでなく酒類業界も長年啓発に努めてきた「低リスク飲酒」の指標です。

これは、まったくお酒を飲まない人と比べて、少量の飲酒をする人のほうが死亡率は低いという研究(Jカーブと呼ばれる)がベースになっていました。けれど、過去に飲酒していてお酒をやめた人の存在など、さまざまなバイアスを丁寧に補正し取り除くことで、Jカーブは世界的に否定されるようになってきました。

そのため、今回の飲酒ガイドラインでは「低リスク飲酒の明確な指標を示すことは困難」との理由で、使われませんでした。≫

「節度ある適切な飲酒」は、もう通用しない世の中になっています…!

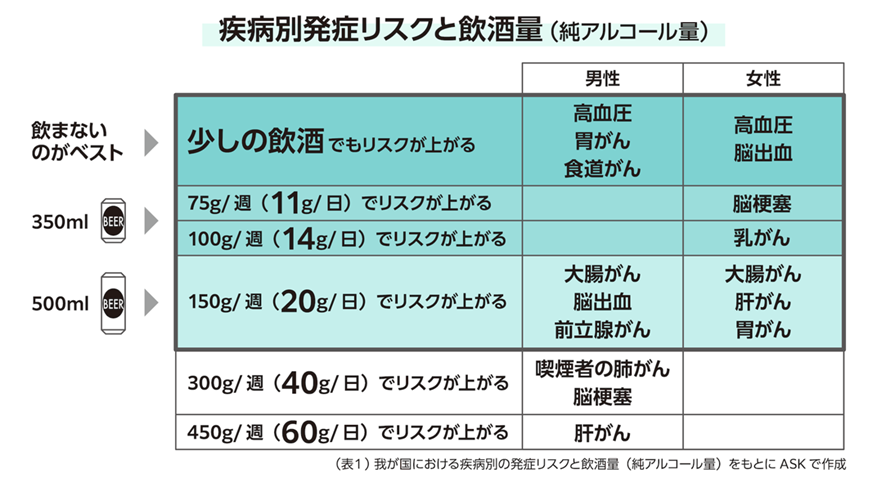

お酒大好きな方には耳が痛いかもしれませんが、以下の表をご覧ください。

厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」とASKの方針|特定非営利活動法人ASK

少しの飲酒量でリスクの上がる疾病として、高血圧やがん・脳出血などが挙げられています。

また、飲酒によって生活習慣病になるリスクが高いことも忘れてはいけません。

健康にとっては「飲まないのがベスト」であることを、まずは理解しましょう。

アルコールは「死のトライアングル」の出発点!飲酒・うつ・自殺の関係性

飲酒によるリスクは健康問題だけに留まりません。

アルコール依存症や睡眠障害、うつといった心の問題の出発点には飲酒が存在しています。

問題が深刻化して家庭崩壊を招く恐れや、自殺へ追い込まれてしまう危険もあるのです。

アルコール・うつ・自殺は「死のトライアングル」と呼ばれます。

2011年に発表された調査では、精神科外来を受診した40代から50代の男性うつ病患者のうち、3割以上が「アルコール依存症水準の飲酒」や「問題飲酒」をしていたそうです。

うつ症状の人がなぜ飲酒を繰り返してしまうのか…ASKからの引用をご紹介します。

なぜ「うつ」の人はアルコールを飲もうとするのか?|特定非営利活動法人ASK

≪アルコールには、ほろ酔い加減であれば、気分を高揚させる作用があります。

落ちこんだ気分が一時的にはアップするため、「うつ」のつらさを飲酒による酔いで紛らわそうとする場合があります。

特に男性は、つらさを誰かに打ち明けたり、助けを求めたりするよりも「自分の力で何とかしようとする」傾向が強く、その手段としてアルコールという薬物を使用する……

いわば抗うつ薬代わりに「自己処方」することがしばしば見られるのです。

また、うつに伴う不眠の苦しさを解消しようとして、寝酒という手段をとる人も少なくありません。

けれど、これらは非常に危険な方法です。

アルコールは長期的には、抑うつ傾向を高める効果をもたらします。

一時的に気分がアップしたように感じても、連用すればむしろ、うつの症状を強めてしまう結果になるのです。

また、アルコールは眠りの質を低下させるため、睡眠障害も悪化させます。

習慣的な飲酒は、薬物療法の効果を弱めるとの指摘もあります。≫

悲しいことや苦しいことがあると、お酒を飲みたくなる気持ちはよくわかります。

しかし飲酒の酔いは一時的なもの。

気分の高揚はあくまでその場しのぎであって、長期的にみればうつ症状を強めてしまう上に、依存症でやめられなくなった飲酒は薬物療法の効果を弱めてしまいます。

気分を変えるための一時的な飲酒に留まらず、飲酒を繰り返すことが日常にならないよう気をつけましょう。

また慢性的に飲酒を繰り返していなくても、いっそ死んでしまいたいと思うほど辛い気持ちで酩酊状態になると、突発的に一線を越えてしまうことがあります。

素面では自殺という手段にブレーキがかかっていても、酩酊状態の心がブレーキラインを踏み抜いてしまうことがあるのです。

心の問題は自身では気が付きにくいもの。

周囲の誰かが「死のトライアングル」にはまってしまう前に、声を掛けたり関係機関に助けを求められるよう、日頃から職場の同僚や家族の様子を気にかけることが大切ですね。

自分一人では終わらない!飲酒問題が引き起こす家庭や社会への影響

飲酒問題は家庭や社会生活に多大な影響を及ぼします。

飲酒によって気持ちが大きくなり、心のブレーキが外れ、DVや虐待などの家庭問題や犯罪行為といった社会問題に発展するケースも数多くあります。

家庭問題とアルコール

深刻なDVの32%は飲酒時に起きているという研究や、刑事処分を受けたDV事例の67.2%が犯行時に飲酒していたという報告もあるほど飲酒の闇は家庭問題に深く関係しています。

夫が酒を飲んで妻に暴力を振るうケースも、飲酒する妻に夫が暴力を振るうケースも、双方が飲酒してトラブルになるケースもあります。

そして、酒を飲んで暴れるようないわゆる「毒親」のもとでは、子供が心安らかにいられないことは想像できるかと思います。子供への虐待、ネグレクト、暴力行為を目撃したトラウマなど子供への影響は計り知れません。

また、現役世代を引退した高齢者が日中から酒を飲み、失禁や暴言といった問題行動を起こす「高齢者飲酒」問題も浮き彫りになっています。振り回される介護スタッフも家族も疲れ果ててしまい、高齢者のいる家庭が崩壊してしまうのです。

様々な原因で家庭崩壊へと突き進んでしまう、そのスタート地点にアルコールが潜んでいることを忘れてはいけません。

社会問題とアルコール

社会生活をしていく上で、アルコール問題を抱えた人が信用されないことは簡単に想像できるかと思います。

アルコール依存の状態では集中力や作業効率が低下してパフォーマンスは下がります。重大なミスを起こしてしまい、失敗への落ち込みや将来の不安を和らげようとまた飲酒を繰り返す…。

そんな生活をしているうち、飲酒による遅刻や欠勤、周囲との人間関係などを理由に退職に追い込まれることも少なくありません。

仕事を失い、貧困に陥り、そのストレスからさらに飲酒。

その悪循環を繰り返すうちに犯罪へ手を染めることになる…。あぁ、あの時お酒に逃げなければ!と後悔しても後の祭りです。

●飲酒運転

もうひとつ、重大な社会問題として問題視されているのが飲酒運転。

アルコール依存症になるほどの飲酒量は、体内からアルコールが完全に抜ける時間がありません。

依存症水準ほどではないとしても、いわゆる深酒と呼ばれる多量の飲酒は、翌日まで体内にアルコールが残ってしまいます。

酒を飲んだ翌日、しっかり寝て酒は抜けていると思っても要注意。自覚できなくとも体内にアルコールは残っていて、身体機能に悪影響を及ぼしています。

アルコールの残った身体で車を運転してしまうと、危険の発見が遅れる・操作ミスをしてしまう等といった、「認知・判断・操作」への悪影響が生まれ、重大事故の原因となるのです。

健康に配慮した飲酒のために、週3日の休肝日を!

ここまで様々な飲酒リスクについて解説してきました。

それではいよいよ、本題のお酒との付き合い方についてです。

先述した通り、健康面から考えると飲まないのがベストということは忘れずにいて下さい。

健康のために休肝日は必須です。

休肝日は完全にアルコールを抜く日。飲みたい気分になったらアルコール0・00%のノンアル飲料にしましょう。どれも驚くほど美味しいですよ。

休肝日の目安については様々な研究データが発表されています。

厚生労働省の健康情報サイト(休肝日 | e-ヘルスネット(厚生労働省))によると、今後の検証が必要とした上で週3日以上の休肝日を推奨していました。以下引用です。

≪厚生労働省の多目的コホート研究(JPHC研究)では、3日以上の休肝日があると、かなり多量の飲酒をしていても総死亡リスクとがんによる死亡リスクの増加が抑制されると報告していますが、複数の研究での検証が必要です。3日の休肝日で、傷ついたDNAや臓器が修復される可能性が考えられます。≫

週に1日の休肝日では少ないようですね。週に3日の休肝日を設定して健康に配慮した飲酒をしましょう。

お酒が抜けるまでの目安を知りたい!「アルコールの単位」と「めやす電卓」

飲んだ量からお酒が抜けるまでのおおまかな時間を知る方法はあるのでしょうか。

翌日運転の予定がある人や、仕事上で車の運転が必須の人などは気になるところですよね。

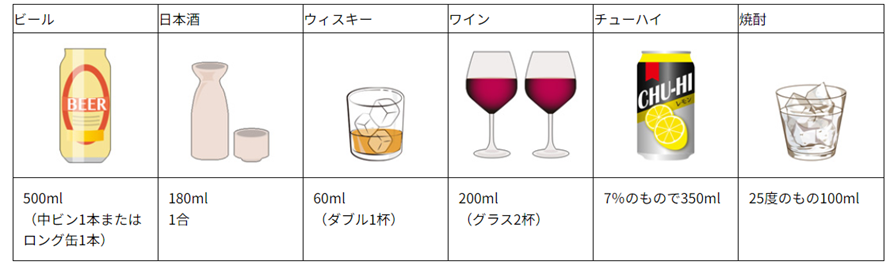

まず知識として知っておいてほしいのが、「アルコールの単位」です。

お酒と一言でいっても多種多様。種類によって含まれるアルコール量は変化します。

アルコール度数が強い、弱いと世間的によく言いますが、アルコールには単位があることをご存じでしょうか。

1単位とは20グラム前後の純アルコールを指します。

1単位のほかに「ドリンク(純アルコール10グラム)」という数え方もあるので混乱しますが、「1単位=2ドリンク」と理解して下さい。

以下の表を見て頂くと1単位のおおまかな目安がわかりますので、ご自身の普段の飲酒量が何単位にあたるのか確認してみましょう。

【アルコール1単位を含む酒類の量】

アルコールが体から抜けるまでの時間|特定非営利活動法人ASK

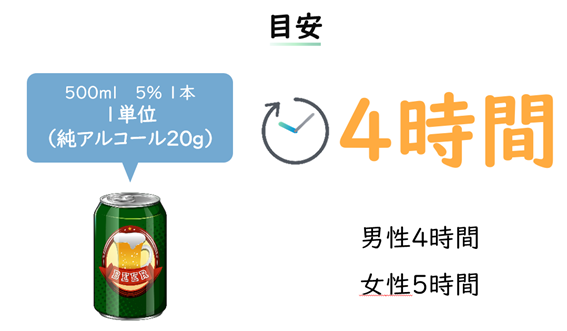

では、アルコール1単位が完全に体内から分解されるまでにかかる時間はどのくらいだと思いますか?

もちろん体質による個人差がありますが、1単位が分解されるまでの時間の目安は

お酒を飲めるタイプの男性は、飲み終わってからおよそ4時間。

女性・お酒に弱い人・高齢者は、飲み終わってからおよそ5時間。

飲んだ量と分解にかかる時間は比例して増えていきます。

そして、睡眠中のアルコール分解は遅くなり、サウナや運動で早まることはありません。

つまり、3単位以上飲むと翌朝になっても体内に残っているということですね。

人によっては2単位でも残っている可能性があります。

翌日運転の予定がある場合は、飲酒量についてよく考える必要があることがわかりますね。

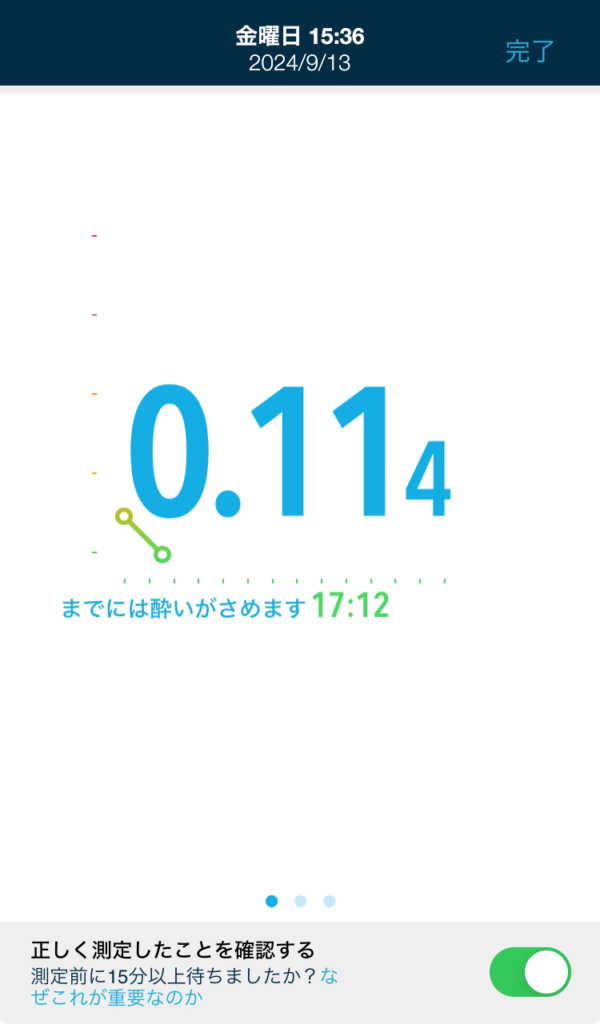

飲酒量とアルコール度数などを入力すると、「単位」「ドリンク」「分解時間のめやす」が表示される計算ツール「めやす電卓」などを活用して、飲酒量について飲み始める前に計画しておきましょう。

最も確実な「アルコールチェッカー」でアルコール0を確認して!

アルコール単位計算や「めやす電卓」は飲む前の事前対策として有効ですが、過信してはいけません。

飲酒した翌日に運転する時は、アルコールチェッカーを利用して体内のアルコールが「0」になっていることを確認しましょう。

体内にアルコールが残っている(数値が0にならない)場合は、運転すると飲酒運転になってしまいますので絶対に運転してはいけません。

正確に検知できる高性能なアルコールチェッカーを取りいれて、確実な検知をするようにしましょう。

弊社のアルコールチェッカー アルコールマネージャー® BACtrack®は、BAC(血中アルコール濃度)値が0.00%に戻る時間が分かるゼロラインテクノロジーが搭載されています。

Proは無料アプリで、Liteは本体にも時間が表示されます。

業務用としてだけでなく、普段の飲酒や健康管理にも最適です。

ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

アルコールのリスクを理解した上でお酒を楽しんで!心と身体の健康に配慮した飲酒習慣を

自殺・家庭崩壊・生活困窮…アルコールには様々なリスクが伴います。

自分と家族を守るため、飲酒の裏に潜む危険についてしっかりと理解しましょう。

心と体の健康に配慮して、飲酒量や飲酒頻度に気をつけながら、お酒を楽しめる生活を送って下さい。

酒は百薬の長にはなりません。

それでも、私達の生活を豊かで楽しいものにしてくれる一面は確かにあります。

「酒は飲んでも飲まれるな」という言葉を心に刻み、お酒と上手に付き合っていきたいですね。