2023年12月からのアルコールチェック義務化の対象拡大に伴い、多くの企業で業務用アルコールチェッカーの導入が不可欠となりました。

しかし、製品の種類は多岐にわたり、自社に最適な一台を選ぶのは容易ではありません。

本記事では、業務用アルコールチェッカーの基本的な種類から、自社の運用に合わせた選び方のポイント、さらにおすすめ製品の性能比較までを網羅的に解説します。

法令を遵守し、安全な事業運営を実現するための参考にしてください。

目次 / このページでわかること

2023年12月から必須!アルコールチェック義務化のポイントを再確認

2023年12月1日より、安全運転管理者を選任している事業所において、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無の確認が義務化されました。

この改正は、一定台数以上の白ナンバー車両を使用する企業も対象となります。

安全運転管理者は、運転前後の運転者に対し、対面またはそれに準ずる方法で酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。

また、使用するアルコール検知器は、いつでも正確に測定できる状態で保持することが求められます。

業務用アルコールチェッカーにはどんな種類がある?検知方式と測定方式を解説

業務用アルコールチェッカーは、主に「検知方式」と「測定方式」の2つの軸で分類されます。

検知方式は、呼気中のアルコールを検知するセンサーの種類を指し、精度や価格、寿命に影響を与えます。

一方、測定方式は、どのように息を吹きかけるかという方法の違いであり、衛生面や使いやすさ、測定の安定性に関わってきます。

これらの違いを理解することが、自社の運用に適した機器を選定する第一歩となります。

検知精度の違いは?半導体式と電気化学式の2つのセンサー

アルコールチェッカーの心臓部であるセンサーには、主に「半導体ガスセンサー式」と「電気化学式(燃料電池式)センサー」の2種類が存在します。

半導体ガスセンサー式は、センサー表面に呼気が触れた際の電気抵抗値の変化でアルコール濃度を測定します。

比較的安価で小型化しやすい一方、アルコール以外のガスにも反応しやすく、測定値がぶれる可能性があります。

対して電気化学式センサーは、アルコールが化学反応する際に発生する電流の大きさで濃度を測定する仕組みです。

アルコールへの選択性が高く、高精度な測定が可能ですが、価格は高価になる傾向があります。

測定方法の違いは?吹きかけ式・ストロー式・マウスピース式の3種類

測定方法には、検知器に直接息を吹きかける「吹きかけ式」、専用のストローを装着して息を吹き込む「ストロー式」、そして専用のマウスピースを用いる「マウスピース式」の3種類があります。吹きかけ式は手軽ですが、息の強さや距離によって測定結果がばらつきやすい側面があります。

ストロー式やマウスピース式は、呼気を効率よくセンサーに導くことができるため、より正確な測定が期待できます。

特に複数人で使用する場合は、衛生面を考慮し、個人ごとにストローやマウスピースを交換できるタイプが推奨されます。

運用コストや衛生管理の手間を考慮して選択することが重要です

自社にぴったりな一台が見つかる!業務用アルコールチェッカーの選び方5つのポイント

業務用アルコールチェッカーを導入する際は、価格や知名度だけで選ぶのではなく、自社の事業形態や運用方法に合致しているかを見極めることが重要です。

ドライバーの勤務形態、求める測定精度、管理業務の効率化など、多角的な視点から検討する必要があります。

ここでは、自社に最適な一台を選ぶために押さえておくべき5つの具体的なポイントを解説します。

これらのポイントを総合的に評価し、自社のニーズに最も適した製品を選定しましょう。

【ポイント1】直行直帰が多いなら「携帯型」、事務所での点呼なら「据置型」

アルコールチェッカーは、形状によって「携帯型」と「据置型」に大別されます。

携帯型は小型で軽量なため、ドライバーが車両に常備したり、個人で携行したりするのに適しています。

直行直帰や出張が多い営業職など、事務所外でアルコールチェックを行う必要がある場合に最適です。

一方、据置型は事務所の出入り口などに設置して使用するタイプで、複数のドライバーが共用するのに向いています。

出社・退社時に事務所で点呼を行う運送業など、特定の場所で一括してチェックを行う運用に適しており、高い耐久性を持つモデルが多いのが特徴です。

【ポイント2】測定精度を重視するなら「電気化学式センサー」がおすすめ

法令を遵守し、飲酒運転のリスクを確実に排除するためには、測定精度が極めて重要です。

精度を最優先するなら、電気化学式センサーを搭載したモデルの選択が推奨されます。

このタイプは、呼気に含まれるアルコール成分とのみ化学反応を起こして濃度を測定するため、喫煙や食事内容の影響を受けにくく、誤検知のリスクを大幅に低減できます。

価格は半導体ガスセンサー式に比べて高くなる傾向がありますが、信頼性の高い測定結果は、厳格な安全管理体制の構築に不可欠です。

特にドライバーの人数が多い企業や、飲酒運転に対するコンプライアンスを徹底したい場合に有効です。

【ポイント3】利用人数や頻度に合わせてセンサーの「使用上限回数」をチェック

アルコールチェッカーのセンサーには寿命があり、製品ごとに使用上限回数や使用期間の目安が定められています。

例えば、1日に10人のドライバーが乗車前後に2回ずつ測定する場合、1日で20回、1ヶ月で約400回の測定が必要です。

この使用頻度を考慮せずに耐久性の低いモデルを選ぶと、頻繁なセンサー交換や本体の買い替えが必要になり、結果的にコストが増大する可能性があります。

製品選定時には、利用人数と測定頻度を算出し、センサーの寿命が自社の運用に見合っているかを確認することが肝心です。

買い替えコストを抑えたい場合は、レンタルサービスの利用も一つの選択肢です。

【ポイント4】記録・管理の手間を省くなら「クラウド連携機能」付きモデル

アルコールチェックでは、測定結果を記録し、1年間保存することが義務付けられています。

紙の記録簿やExcelでの手入力による管理は、記録漏れや紛失のリスクがあるだけでなく、管理者の大きな負担となります。

また、アルコールチェックの義務化には罰則もあるため、十分に気を付ける必要がございます。

アルコールチェック義務化に関する罰則は下記の記事で解説しております。

アルコールチェック義務化の罰則とは?|アルコールマネージャー®

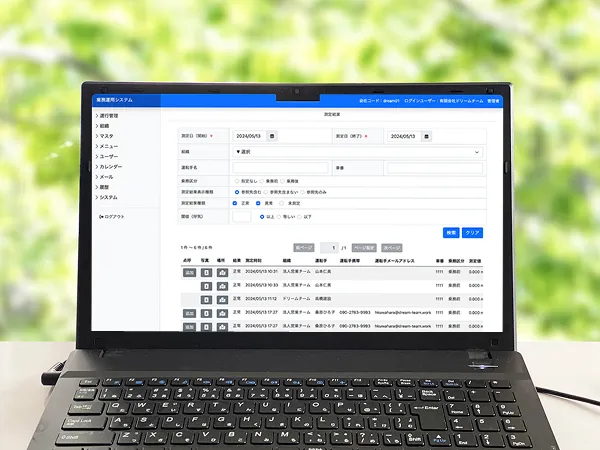

クラウド連携機能付きのモデルなら、スマホの専用アプリなどを通じて測定結果が自動でシステムに送信され、一元管理が可能です。

測定日時、測定値、ドライバーの顔写真、位置情報などが自動で記録されるため、改ざん防止にもつながります。

管理業務を大幅に効率化し、ペーパーレス化を実現したい企業には、クラウド連携機能が必須と言えるでしょう。

【ポイント5】不正防止には「なりすまし防止機能」があると安心

アルコールチェックにおける重大なリスクの一つが、測定のなりすましです。

飲酒したドライバーが同僚などに代わりに測定させる不正行為を防ぐためには、なりすまし防止機能が非常に有効です。

多くのクラウド連携型チェッカーには、スマートフォンのカメラ機能を利用して測定時の顔写真を自動で撮影・記録する機能が搭載されています。

これにより、誰がいつ測定したのかを客観的な証拠として残すことができ、不正を強力に抑止します。

コンプライアンスを徹底し、アルコールチェック制度の実効性を高める上で、本人確認を確実に行える機能は重要な選定ポイントです。

【タイプ別】業務用アルコールチェッカーのおすすめ比較12選

市場には多様な業務用アルコールチェッカーが存在し、それぞれ機能やサービス形態が異なります。

ここでは、導入を検討している企業向けに、おすすめの製品・サービスを12種類ピックアップしました。

選定のポイントとして、「アルコール検知器と管理システムをセットで提供するタイプ」と、既存の検知器を活用できる「管理システムのみを提供するタイプ」に分けて紹介します。

各製品の特徴や料金体系、推奨される企業像を比較し、自社のニーズに最も合致するソリューションを見つけてください。

アルコールマネージャー:アルコール検知器と管理システム提供

- 初期費用0円、月額500円と業界最安クラスのコストで導入しやすい

- 高精度な検知器+なりすまし防止機能を搭載

- 低コストでの導入・運用

有限会社ドリームチームが提供する「アルコールマネージャー」は、クラウド型アルコールチェックサービスです。

スマートフォン連動の検知器で測定時に顔写真や位置情報を自動記録し、「誰が・いつ・どこで」を正確に管理。従来の紙やExcelによる手作業を削減します。

国家公安委員会基準の燃料電池式センサーを採用し、高精度で耐久性にも優れます。クラウド管理により複数拠点のデータを一元化でき、操作も簡単。

低コストで導入しやすく、すでに15,000台以上・300社以上に導入されています。

アプリで簡単に管理できる

アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン

- シンプルな操作性

- 記録を自動化

↓ 詳しくはこちらをチェック

アルコールマネージャーのサービス概要セーフくん:アルコール検知器と管理システム提供

- 料金は月額1,000円/1ライセンス〜で提供可能

- Salesforceを導入している企業は月額料金を抑えて利用可能

- 勤怠管理システムと連携も可能

セーフくんは、ITFORCE株式会社が提供するアルコールチェック管理システムです。

約30秒という短時間で測定報告が完了し、結果は自動的にクラウドへ1年間保存されるため、管理業務の効率化に貢献します。

携帯型の検知器は半導体ガスセンサーを採用しており、スマートフォンのカメラで顔画像を撮影する機能により、なりすましを防止します。

特に、Salesforceを導入している企業であれば、ユーザーあたりの月額料金を抑えて利用できる点が特徴です。

勤怠管理システムと連携させ、アルコールチェック体制を一元的に構築したいと考えている中小企業に適したサービスです。

Bqey(ビーキー):アルコール検知器と管理システム提供

- パソコン・スマートフォン共に直感的に操作することができるアプリUI

- 車両予約・デジタルキー・アルコールチェック記録・日常点検記録・運転日報・稼働状況などの作業を1つに

- 専門コンサルタントによる無料相談が可能

株式会社Bqeyが提供するBqeyは、社用車管理とアルコールチェックを統合したサービスです。

精度の高い電気化学式センサー(燃料電池式)を搭載した検知器を採用しており、信頼性の高い測定を実現します。

他の簡易型検知器と比較して、アプリとの連携による自動記録機能が特徴で、チェックにかかる時間を短縮し、業務効率を向上させます。

また、顔認証とGPSによる位置情報取得機能を備え、なりすましや不正報告を防止します。

運送業や物流業など、多数の社用車を保有し、車両管理とコンプライアンス遵守を両立させたい企業におすすめのソリューションです。

LINKEETH(りんきーす):アルコール検知器と管理システム提供

- 利用目的に応じて料金プランを選択できる

- 導入実績3000社以上

- 管理者アカウントは1ID無料。高額な初期登録費用も不要なプランもあり

NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するLINKEETHは、信頼性を重視したアルコールチェックサービスです。

警察の飲酒検問でも使用実績のある高精度な電気化学式センサー(NEOBlue)を採用し、アルコール以外の成分には反応しにくいため、誤検知のリスクを低減します。

Bluetoothでスマホアプリと連携し、測定結果はクラウドに自動保存されます。

さらに、同社のドライブレコーダーサービスと連携させることで、走行履歴とアルコールチェックの結果を運転日報で一括管理することが可能です。

運送業や物流業などで、確実なデータ管理と業務の効率化を図りたい企業に最適です。

Cariot(キャリオット):アルコール検知器と管理システム提供

- 利用料は導入費用0円で、契約台数(アカウント)に応じた月額費用のみ

- 3秒に1回の同期で全車両の位置情報とステータス(状態)がライブ中継される

- Salesforceを基盤となったクラウドサービスのため、データ分析にも活用できる

株式会社キャリオットが提供するCariotは、車両管理プラットフォームにアルコールチェック機能を統合したサービスです。

運転前後のチェック結果をスマートフォンのアプリから簡単に入力でき、データはクラウドで一元管理されます。

測定時には証拠として顔写真を画像保存できるため、なりすましを効果的に防止します。

また、Bluetooth対応の検知器と連携すれば、測定データを手入力することなく自動で取得することも可能です。

車両の動態管理からアルコールチェックまでを一元化し、管理業務全体の効率化を目指す運送業や物流業に適しています。

アルキラーNEX:アルコール検知器と管理システム提供

- カートリッジ交換費用・センサー洗浄費用・保証範囲内の故障修理費用が0円

- 導入社数5000社を誇る実績あり

- 「走行管理」機能で運転データを一括管理、日報作成も自動化できる

パイ・アール株式会社が提供するアルキラーNEXは、モバイル通信機能を内蔵したクラウド型のアルコールチェッカーです。

特長は、手動での写真撮影や記録入力が不要で、シームレスな検知・報告プロセスを実現する点です。

日本製の高耐久な圧力センサーとガスセンサー(半導体式)を搭載し、約2,000回の使用回数を誇ります。

毎年の無償メンテナンスやカートリッジ交換サービスも提供しており、長期的な運用コストを抑えることができます。

業界や企業規模を問わず、アルコールチェック業務の効率化と確実な法令遵守を両立させたい幅広い企業におすすめです。

ALPiT(アルピット):アルコール検知器と管理システム提供

- アルコール検知器付きのプランであれば、月額1,380円のプランが提供可能

- すでにお持ちの検知器があれば、月額490円のプランもあり

- 導入企業1000社以上を誇る実績あり

アイリスオーヤマ株式会社が提供するALPiTは、「吹いてピピっと送るだけ」という手軽な操作性が魅力のクラウド管理サービスです。

検知器は、半導体ガス式の標準モデルと、より高精度な電気化学式のPROモデルから選択できます。

専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetoothで連携し、測定結果と顔写真を自動でクラウドへ送信・保存(3年間)するため、管理者の負担を大幅に軽減します。

紙やExcelでの煩雑な管理から脱却し、複数拠点を持つ企業のチェック状況も一元的に把握したい、中小企業から大企業まで幅広く対応可能なサービスです。

アルブロ:アルコール検知器と管理システム提供

- アルコール検知器協議会の認定を受けた信頼性の高い製品を提供

- わずか15秒のスマート測定が可能

- 3人/各100回分のデータが本体内部メモリーに保存される

健康計測機器メーカーの株式会社タニタが提供する「アルブロFC-1000」は、アルコール検知器協議会の認定を受けた信頼性の高い製品です。

高精度な電気化学式センサーを搭載しており、スマートフォンと連携することで、外出先のドライバーが測定したデータを管理者がPCで一元管理できます。

また、検知器単体での測定も可能なため、スマホを持たないドライバーがいる場合でも柔軟な運用が可能です。

複数人での共用にも対応しており、特に営業部門や現場作業員など、直行直帰や出張が多く、外出先での正確な測定とデータ管理を重視する企業に適しています。

スリーゼロ:管理システムのみ提供

- 初期費用が15,000円/事業所、月額費用300~900円と複数のプランあり

- 業界を問わず、外勤や現場で働く方々など幅広い導入実績あり

- 130機種以上の検知器に対応可能

株式会社AIoTクラウドが提供するスリーゼロは、現在使用中のアルコールチェッカーをそのまま活用できるクラウド管理サービスです。

大きな特徴は、71社130機種以上という幅広い検知器に対応している点です。

AI-OCR(光学文字認識)技術により、検知器のデジタル表示をスマートフォンのカメラで撮影するだけで数値を自動で読み取り、データ化します。

そのため、事業所ごとに異なるメーカーや機種の検知器が混在していても、一元的な管理が可能です。

既存の資産を有効活用しながら、低コストでクラウド管理体制へ移行したい企業や、LINEWORKSを業務で利用している企業に最適です。

SmartDrive Fleet:管理システムのみ提供

- アルコールチェックだけではなく、走行履歴や運転診断も可能

- 無料デモ体験が可能

- OCR機能やリアルタイム証左機能でエビデンス強化も可能

株式会社スマートドライブが提供するSmartDriveFleetは、車両管理に特化したクラウドサービスであり、その機能の一部としてアルコールチェック記録機能を搭載しています。

専用の車載デバイスを設置することで、リアルタイムの位置情報や走行履歴、危険運転の診断など、車両に関するあらゆるデータを一元管理できます。

アルコールチェック機能では、法令で定められた8項目の記録に対応しており、測定結果は自動で作成される運転日報に反映されます。

車両管理システムを主軸に、アルコールチェック記録もまとめて管理し、業務全体の効率化を図りたい運送業などにおすすめです。

コンレポ:管理システムのみ提供

- 様々な業種の導入実績が豊富

- 最短3営業日で利用可能

- 運用に合わせた柔軟な権限設定が可能

株式会社ミライト・ワン・システムズが提供するコンレポは、従業員の健康管理とコンプライアンス報告を統合したクラウドサービスで、アルコールチェックにも対応しています。

このサービスの大きな特徴は、AI画像解析技術を活用している点です。

手持ちのアルコール検知器の測定結果が表示された画面をスマートフォンで撮影するだけで、AIが数値を自動で読み取り、記録します。

機種の制限なく利用できるため、既存の機器を無駄にすることがありません。

健康経営を推進し、従業員の体調管理とアルコールチェックを一体的に運用することで、組織全体の生産性向上を目指す企業に適しています。

アルレポ:管理システムのみ提供

- 月額500円/ユーザーで利用可能

- 承認代行サービスで安全運転管理者が対応できない時間帯でもドライバーへの承認が可能

- 使用中の検知器をそのまま利用可能

ナビッピドットコム株式会社が提供するアルレポは、現在使用しているアルコール検知器の種類を問わずに導入できる管理サービスです。

メーカーや機種に縛られることなく、既存の資産を有効活用できる点が最大のメリットです。

Bluetooth通信に対応した検知器であれば、測定値をアプリへ自動で送信できます。

非対応の機器であっても、スマートフォンのカメラで測定結果の画面を撮影するOCR機能により、数値を読み取って一元管理が可能です。

検知器の買い替えに伴うコストを抑えつつ、記録・管理業務の効率化とペーパーレス化を実現したい企業にとって、有力な選択肢となります。

正確な測定のために知っておきたい!アルコールチェッカー使用時の3つの注意点

高性能なアルコールチェッカーを導入しても、その使い方が正しくなければ正確な測定値は得られません。

誤った検知結果は、不要な混乱を招くだけでなく、本来防ぐべき飲酒運転を見逃す原因にもなりかねません。

アルコールチェッカーの性能を最大限に引き出し、信頼性の高いチェック体制を維持するためには、測定時の注意点を全ての従業員が理解し、遵守することが不可欠です。

ここでは、正確な測定を行うために特に重要な3つのポイントを解説します。

測定前は口をゆすいで口腔内のアルコールを除去する

飲酒していなくても、口腔内に残った飲食物のかすなどが原因でアルコールが検知されることがあります。

例えば、発酵食品であるパンや味噌、漬物などを食べた直後は、微量のアルコールが口の中に残っている可能性があります。

こうした誤検知を防ぐため、測定の直前には必ず水で口をゆすぐことが推奨されます。

うがい薬にはアルコール成分が含まれている製品もあるため、使用するのは水が最も安全です。

口の中を清潔な状態にしてから測定することで、呼気に含まれるアルコール濃度をより正確に測定することが可能になります。

飲食・喫煙・マウスウォッシュ直後の測定は避ける

飲食や喫煙の直後は、呼気の状態が安定せず、正確な測定が困難になります。

特に注意が必要なのは、アルコール成分を含む口内清涼剤やマウスウォッシュ、一部の栄養ドリンクなどです。

これらを使用した直後に測定すると、体内にアルコールが吸収されていなくても、口腔内のアルコールにセンサーが反応してしまいます。

また、喫煙直後は一酸化炭素などのガスが測定値に影響を与える可能性も指摘されています。

そのため、飲食や喫煙、マウスウォッシュの使用後は、最低でも15分から20分程度の時間を空けてから、口をゆすいで測定することが正確な結果を得るための基本です。

深酒した翌日はアルコールが残っている可能性を考慮する

前日に深酒をした場合、睡眠をとってすっきりしたと感じていても、体内でアルコールの分解が完了しておらず、呼気中にアルコールが残っているケースは少なくありません。

アルコールの分解速度には個人差があり、体調や摂取した食事によっても変動します。

自分では「酔いが覚めた」と思っていても、法的な基準値を超えるアルコールが検出される可能性は十分にあります。

特に、飲酒量が多い翌日の朝は、自覚症状の有無にかかわらず、必ずアルコールチェッカーで測定を行い、数値を確認する習慣を徹底することが、飲酒運転を未然に防ぐ上で極めて重要です。

法令を遵守するための正しいアルコールチェック運用方法5ステップ

アルコールチェッカーを導入するだけでは、法令を遵守したことにはなりません。

重要なのは、機器を用いて確実に酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録・保存し、異常があった場合には適切な対応をとるという一連の運用体制を構築し、継続することです。

ここでは、道路交通法施行規則に定められた義務を果たすための、正しいアルコールチェックの運用フローを5つのステップに分けて具体的に解説します。

このステップに沿って社内ルールを整備することが、コンプライアンスの徹底につながります。

①安全運転管理者が対面またはそれに準ずる方法で確認する

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が運転者と対面し顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを目視等で確認することが義務付けられています。

これによりチェッカーの測定値だけでなく総合的に運転者の状態を判断します。

ただし直行直帰や遠隔地の事業所など対面での確認が困難な場合も想定されます。

その際はカメラやモニター、携帯電話などを利用して運転者の表情や声を確認できる「対面に準ずる方法」での実施が認められています。

いずれの場合も第三者による客観的な確認が不可欠です。

②運転の直前と直後にそれぞれ1回ずつ実施する

アルコールチェックの実施タイミングは、運転を含む業務の「開始前」と「終了後」の2回と定められています。

運転前にチェックを行うのはもちろんですが、運転後のチェックも義務である点に注意が必要です。

これは、勤務の途中で飲酒をしていないことを確認する目的があります。

例えば、昼休憩中に飲酒し、午後の運転業務を行うといった事態を防ぐための措置です。

一日の業務の中で複数回運転する場合には、それぞれの運転の直前直後にチェックを行うことが理想ですが、実務上は少なくとも業務全体の開始前と終了後のチェックが必須となります。

③チェック結果を記録し、1年間保存する義務がある

アルコールチェックを実施した後は、その結果を記録簿に記載し、1年間保存しなければなりません。

記録が必要な項目は、確認者名、運転者名、運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号・番号、確認の日時、確認の方法(対面か否かなど)、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項の8項目です。

これらの項目を漏れなく記録し、いつでも確認できる状態で保管することが求められます。

クラウド管理システムを利用すると、これらの記録・保存が自動化され、管理者の負担軽減と記録の信頼性向上に寄与します。

④アルコールが検知された場合は運転させてはならない

アルコールチェックの結果、たとえ道路交通法上の酒気帯び運転の基準値(呼気1リットルあたり0.15mg)に満たない微量のアルコールが検知された場合でも、その運転者を業務の運転に従事させてはいけません。

安全運転管理者は、アルコールが検知されたドライバーに対して、当日の運転業務を中止させる明確な義務を負います。

そのため、アルコールが検知された場合に備え、代替運転者の手配や業務スケジュールの変更といった対応フローを、あらかじめ社内規定として具体的に定めておくことが非常に重要です。

⑤チェッカーを定期的に点検・メンテナンスし正常に保つ

法令では、アルコールチェッカーを「常時有効に保持すること」が義務付けられています。

これは、機器がいつでも正常に作動し、正確な測定ができる状態を維持する必要があるということです。

具体的には、電源が確実に入ること、損傷がないことなどを日常的に点検します。

また、センサーには寿命があるため、メーカーが指定する使用回数や期間に応じて、定期的な校正(キャリブレーション)やセンサーユニットの交換といったメンテナンスが不可欠です。

これらのメンテナンス履歴も記録しておくことが望ましい運用です。

まとめ

2023年12月からのアルコールチェック完全義務化に対応するためには、自社の運用に適した業務用アルコールチェッカーを選定し、法令に則った正しい運用体制を構築することが不可欠です。

チェッカーの選定においては、検知方式(半導体式・電気化学式)や測定方式、形状(携帯型・据置型)、クラウド連携やなりすまし防止機能の有無といったポイントを総合的に比較検討する必要があります。

また、導入後は、運転前後の確実なチェック、結果の記録と1年間の保存、機器の定期的なメンテナンスといった運用ルールを徹底することが求められます。

これらの取り組みを通じて、企業のコンプライアンスを確保し、従業員と社会の安全を守る体制を確立することが可能です。